|

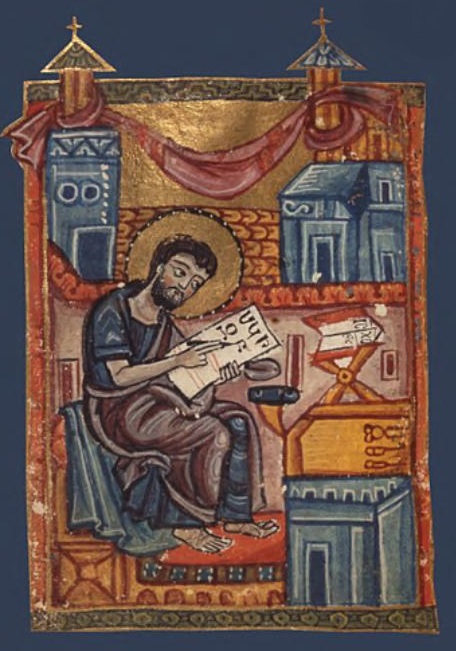

Abramo di Kashkar

|

|

11. Da Abramo di Kaskar alla grande dispersione :

ripensamento e fioritura delle comunità monastiche

siro-orientali

(VI-VII

sec.)

Di

Vittorio Berti

Estratto dal capitolo sul “Monachesimo siriaco” che trovate a questo link

del volume: “Monachesimo orientale - Un’introduzione”

MORCELLIANA 2010

Avevamo lasciato la chiesa siro-orientale, alla fine del

V° secolo, in un periodo di crescente sospetto nei

confronti della vita ascetica e celibe. Sarà l’opera di riforma di Abramo di Kaskar a far uscire il monachesimo

persiano da questa

impasse

(Chialà, 2006). Abramo, originario di Dadwaran, una località della diocesi

mesopotamica del Kaskar, nacque all’epoca del Cattolico Babai I

(497-503). Dopo un primo periodo

di

formazione nella scuola del suo villaggio natio, il giovane si sarebbe recato

nella città di Hirta, forse per condurvi un primo periodo di vita solitaria,

forse per dedicarsi all’apostolato nei confronti dei pagani del luogo.

Successivamente avrebbe intrapreso un viaggio al monastero di Scete in Egitto,

al Sinai e a Gerusalemme. Nonostante il fatto

che il viaggio dei monaci siriaci verso le fonti del monachesimo

egiziano sia un

topos

molto ricorrente, alcuni elementi sembrano conferire un qualche grado di

attendibilità al caso di Abramo, non ultimo dei quali la forma - e la retorica -

egiziana che conferirà al suo monastero. Al termine di questo pellegrinaggio si

situa il periodo di studi presso la scuola teologica di Nisibi. In seguito ad

una serie di guarigioni da lui operate, la fama che lo circondò lo avrebbe

spinto a cercare riparo nella vita monastica. Si sarebbe a questo punto

installato sul monte Izla, dapprima abitando la grotta che la memoria indicava

come dimora della vita ascetica di Giacomo di Nisibi, poi, con l’arrivo di

altre persone, fondando un monastero con un corpo centrale ove svolgere tutti

insieme il servizio domenicale, e, a una certa distanza, le celle, nelle quali

ogni monaco pregava e lavorava.

Molte fonti concorrono a restituire la storia di questo monastero, ma sono le

Regole a essere il testo più rilevante per comprendere la cifra

del contributo che la comunità di Abramo di Kaskar diede al

monachesimo siro-orientale, essendo peraltro il primo

scritto del genere in questa letteratura monastica. Giunteci sotto il nome del

fondatore, esse si presentano in realtà come il frutto maturo di un’esperienza

comunitaria che parla e decide al plurale. Una comunità che, fin dall’esordio

della regola, si pone sotto la guida del vescovo metropolita di Nisibi,

significativo segnale di un cambiamento di rotta nei confronti del rapporto con

la gerarchia, rispetto alle tendenze anarchiche di cui si è detto. Le

Regole citano autori e testi propri della sapienza monastica

egiziana: i

Detti dei padri del deserto, Marco il monaco, Isaia di Scete.

Inoltre manca, ed è aspetto degno di nota, qualunque riferimento a padri

siriaci. Che la comunità guidata da Abramo volesse ripensare l’esperienza

monastica su basi «nuove» è provato dall’insistenza sul rapporto tra lavoro e

quiete, per nulla tradizionale in Mesopotamia; o sul legame tra preghiera,

lettura e officio delle ore, segno di una presa di distanza dall’orazione

entusiasta dei messaliani; o ancora sulla custodia della propria dimora, il

divieto di girovagare oziosamente tra celle e monasteri, di andare nei centri

abitati senza previa autorizzazione della comunità, o di frequentare case dei

semplici fedeli: persino in caso di malattia si invita il monaco, per non esser

di peso a nessuno, a recarsi nell’apposito ospizio (xenodochio), e non in casa

d’altri. La comunità si pensava come «cenobitica» e il modello, sotto il

profilo degli intenti, era quello pacomiano, anche se a ben vedere la comunità

era organizzata, come si è detto, come una laura.

Custodia dalla mormorazione, dalla sedizione e dal

disprezzo, attenzione alla mitezza, alle pratiche di digiuno, al silenzio, alla

solitudine: questi sono i parametri comportamentali che

vengono proposti come ossatura della regola della comunità. Nessuna parola,

significativamente, viene proferita sul ruolo del celibato. Esso era, come è

ovvio, praticato entro la comunità, tuttavia l’eccessiva enfasi con cui fino ad

allora questo elemento era stato vissuto nel

monachesimo mesopotamico,

deve aver suggerito ad Abramo un prudenziale silenzio.

La «riforma» monastica del monte

Izla non sembra essere stata inizialmente intesa come complessivo ripensamento

del

monachesimo siro-orientale,

bensì, più modestamente, come formula a cui era pervenuto un gruppo di monaci

che prendevano ad esempio in modo esplicito i padri del monachesimo

egiziano e che, al contempo, erano cresciuti nell’area di influenza della

scuola di Nisibi. Va evidenziato lo stretto legame che vediamo agire tra questo

monastero e il cuore teologico della chiesa siro-orientale costituito

dall’accademia cittadina. Lì Abramo aveva studiato l’opera di Teodoro di

Mopsuestia, e fu da questo incontro che la teologia difisita di stampo

antiocheno si ricavò uno spazio importante nella riflessione esegetica del

monachesimo persiano.

Tra i molti allievi di Abramo, si deve ricordare certamente Bar ‘Edta, il primo

e forse il più importante di loro, la cui

Vita

è uno dei testi fondamentali per comprendere i caratteri del

monachesimo siro-orientale di questa stagione. Nato a

Resafa dell’Eufrate nei primi decenni del VI°

secolo e morto, per le fonti, ultracentenario, Bar ‘Edta aveva trascorso

ventitré anni nel monastero di Abramo sul monte Izla, per poi uscirne e fondarne

uno proprio intorno ai primi anni sessanta del

VI°

secolo, probabilmente nella diocesi di Marga, a Nord-Est di Mossul. Solitario

dal carisma profetico, costui, a detta delle fonti, avrebbe predetto la grande

dispersione di monaci dal monastero della Santa Montagna, che sarebbe avvenuta

nella più tarda stagione di Babai il Grande.

La diffusione che il nuovo modello di vita monastica elaborato a Izla ebbe nel

resto della Mesopotamia, infatti, fu un fenomeno di doppia natura, in parte

voluto, con l’invio di alcuni discepoli nelle terre più orientali,

Abramo vivo, a introdurre questa formula nel resto della chiesa di Persia, come

nel caso di Bar ‘Edta, in parte dovuto alle crisi sorte dentro al monastero,

segnatamente a seguito della morte del fondatore (586), nel periodo dei suoi

successori, Dadišo‘ e Babai il Grande. Le

regole elaborate da questi due igumeni mostrano come sia emersa con una certa

urgenza la necessità di definire con maggiore dettaglio di quanto fatto nella

prima regola quali fossero i comportamenti consoni alla comunità di fronte a

precise questioni e ad alcuni amari dissensi, anche cristologici, cresciuti

dall’interno, che andavano incrinando la

comunione della laura e che minavano la sua stessa tenuta. Nelle Regole di Dadišo‘

(† 604), viene in particolare specificato il

ruolo del

Rabbaita, che sembra essere stato una figura a metà tra un

vice igumeno e l'economo del monastero, oltre che il visitatore mensile delle

celle. Si tratta dell’indizio della ricerca di una configurazione che

assicurasse il controllo interno della comunità. Dadišo‘

stesso, che era legato al monastero, ma che proveniva da fuori, pare essere

stato indicato da Abramo in punto di morte come nuovo igumeno,

forse perché entro la fraternità non si riusciva ad individuare una possibile

successione. Ma questa crisi si paleserà soprattutto nella difficile stagione

di Babai. Da qui inizierà una vera e propria diaspora di solitari da Izla verso

tutta la Mesopotamia: una disseminazione che porterà al suo acme storico la

vita monastica siro-orientale. Va detto che Babai, anni dopo, assumerà un ruolo

di primo piano più complessivamente nella vita della chiesa siro-orientale.

Negli anni di vacanza del seggio patriarcale (ca. 609-628) causati dal divieto

di Kosroe II di scegliere un nuovo Cattolico dopo la morte di Gregorio, Babai,

insieme all’arcidiacono Aba, guiderà spiritualmente e politicamente la chiesa.

Sarà allora visitatore dei monasteri del settentrione della Mesopotamia al fine

di rilevare e punire la presenza messaliana, e sarà lui, come si è detto, sia a

creare un'indebita, ancorché letterariamente fruttuosa, solidarietà dottrinale

tra Evagrio e Nestorio, sia a costruire l’altrettanto arrischiata connessione

ideologica tra messalianismo, origenismo e monofisismo (Guillaumont, 1978).

Nonostante il grande zelo con cui lo si può vedere svolgere questa attività di

governo nella maturità, se noi rivolgiamo lo sguardo a come egli gestì il

monastero di Abramo, l’immagine della sua opera si incrina, in particolare per

l’infelice gestione di un caso che diverrà paradigmatico: la vicenda del

solitario del monte Izla Giacomo di Lasom. Fu questo scontro, v’è da dire, a

produrre l’effetto involontario di maggiore portata per la storia monastica

successiva. Giacomo, accusato di aver taciuto il peccato di alcuni suoi vicini

confratelli che avevano condotto delle donne entro le proprie celle e con esse

costituito famiglie, dovette lasciare il monastero di Abramo anche e

soprattutto, pare, per la mancanza di capacità di governo di Babai (cfr.

Bettiolo, 2007). Giacomo, partito assieme ad altri monaci, fonderà nella diocesi

di Marga quello che diverrà il più importante monastero siro-orientale dei primi

secoli dell’Islam, Bet Awe («la casa dei padri») dove avranno il loro esordio

alla vita monastica protagonisti della vita della chiesa come Išo’yaw III

e Martirio/Sahdona, dove il grande mistico Isacco di Ninive riceverà la sua

ordinazione episcopale, e dove, ancora più tardi, il celebre Timoteo I vedrà,

ragazzo, profetizzata la sua ascesa al patriarcato (780), per fare solo alcuni

esempi.

Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

27 maggio 2015 a cura

di Alberto "da Cormano"

![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net