CONOSCENZE SULLE RELIQUIE DI FLEURY E DI MONTECASSINO

Estratto da: Renaissance de Fleury n° 113

Libera traduzione

Prima parte -

Conoscenze sulle reliquie di Fleury

professor A. BEAU

Docente onorario della facoltà di medicina di Nancy

Le reliquie di san Benedetto

Le conclusioni di tutti i lavori della

commissione medico chiamata ad esaminare le reliquie di san Benedetto sono le

seguenti:

1° La maggior parte delle ossa attribuite a san Benedetto si trovano collocate nella grande teca del monastero di Fleury, a Saint-Benoît sur Loire; salvo una mandibola conservata in un reliquiario speciale, e un frammento importante della regione pareto-occipitale del cranio posto anch'esso in un reliquiario particolare.

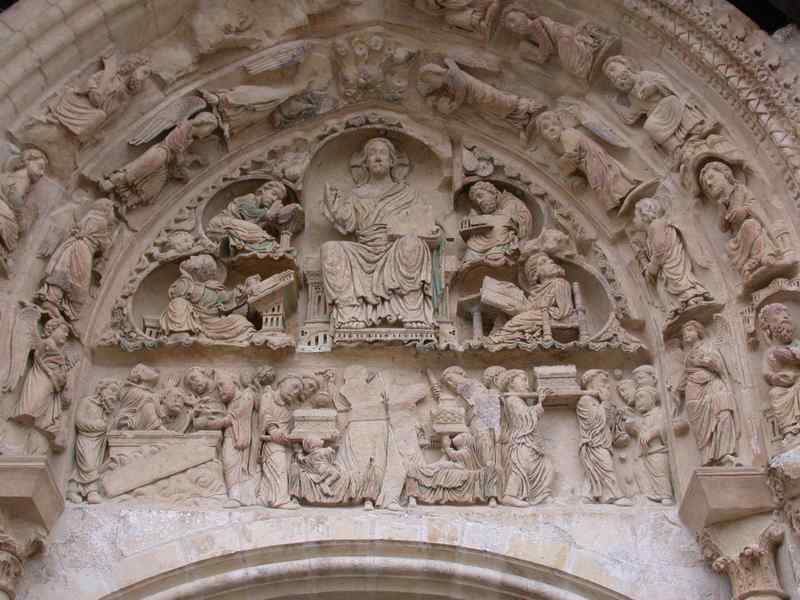

Timpano dell'Abbazia di Fleury con Cristo circondato dai quattro Evangelisti e la storia della traslazione delle reliquie nella parte inferiore.

Si possono ricollegare altre reliquie a questo insieme di resti scheletrici,

prelevate in diversi tempi da questo insieme, e perfettamente autenticate. Ad

esempio: un frammento di costola (Benedettine del Calvario di Orléans), altro

frammento di costola (Benedettine del Santo-Sacramento di Parigi), estremità

superiore di un radio sinistro (Grande seminario di Orléans), parte inferiore di

un radio destro e parte inferiore di un perone sinistro (tutti due all'abbazia

della Pierre-qui-Vire), frammento della parte centrale di un osso lungo (abbazia

di Santa Marie di Parigi), estremità inferiore di una radio sinistro (abbazia di

Saint-Wandrille), frammento di falange dell' alluce sinistro (abbazia N. - D.

des Gardes), frammento della parte centrale di un osso lungo (abbazia di

Timadeuc), rotula sinistra (abbazia di Aiguebelle), frammento di omero sinistro

(abbazia della Grande Trappe).

Tutti questi frammenti ossei formano, per le loro caratteristiche, uno insieme

coerente all'eccezione tuttavia di alcuni elementi (frammento occipito-parietale,

sterno e vertebre cervicali) che sono oggetto di uno rapporto annesso. Invece un

certo numero di frammenti ossei conservati in differenti luoghi ed attribuiti

tradizionalmente a san Benedetto manifestamente non appartengono, a causa dei

loro caratteri anatomici, all'insieme dei frammenti di Fleury. Prima di essere

eliminati da questo insieme sono stati oggetto di un dettagliato studio.

2° Tutti questi frammenti ossei sono stati oggetto di un studio anatomico e

antropologico scrupoloso, tanto in ciò che riguarda la loro morfologia esterna

che la loro struttura interna (radiografie sistematiche, esami in fluorescenza).

I risultati dettagliati di queste investigazioni sono registrati in un rapporto

anatomico dettagliato.

3° Tutti questi frammenti di ossa appartengono manifestamente alla specie umana,

nessuno dubbio poteva esserci su questo punto.

4° Queste ossa appartengono allo scheletro di un stesso individuo per le ragioni

seguenti:

a) Hanno tutta un stessa colorazione esterna brunastra molto caratteristica.

b) Hanno apparentemente la stessa densità, nel loro insieme la corticale è

sottile, la trabecolazione interna, quando appare, è ben distinta, ha una

colorazione bruno-rossa ancora più accentuata della superficie esterna delle

ossa.

c) I differenti frammenti ossei offrono una simmetria di perfetta esattezza.

d) I frammenti ossei si collegano perfettamente e le superfici articolari

reciproche sono perfettamente congruenti.

e) Le dimensioni di queste differenti ossa offrono, nel loro insieme, delle

proporzioni armoniose.

5° Lo scheletro ricostituito con l'aiuto dei differenti elementi che ci sono

stati presentati risulta essere incompleto.

6° Lo scheletro così ricostituito appartiene manifestamente a quello di uno

individuo di sesso maschile: la conformazione particolare delle ossa del bacino

è particolarmente netta. La direzione delle ali iliache che non permettono

l'allargamento di questa cavità, lo spessore delle ali iliache, la conformazione

del foro otturato ne sono una testimonianza valida. Parimenti si deve segnalare

il forte sviluppo di certe parti ossee, in particolare della mandibola che è

robusta e pesante. Tutte le inserzioni ossee dei differenti muscoli presentano

sporgenze notevoli (per esempio sviluppo ostacolato delle apofisi ).

7° Questo scheletro è appartenuto ad un uomo vecchio. La sutura pareto-occipitale destra presenta una sinostosi quasi completa, fenomeno che

sopraggiunge generalmente a partire dall'età di 75 anni. Siccome questa sutura

rimane ancora leggermente visibile, l'età della persona doveva avvicinarsi a

questo valore. Peraltro la corticale delle ossa lunghe è sottile, il sistema transcolare ogivale dell'estremità superiore del femore è

sparito da rarefazione, i bordi articolari di certe cavità sono irregolari a

causa della presenza di piccoli osteofiti (formazioni ossee). Tutte queste

caratteristiche sono segni di vecchiaia.

8° La taglia dell'individuo al quale è appartenuto questo scheletro può essere

determinata dalla lunghezza dei suoi femori. Riferendosi alle tabelle

stabilite per questo scopo si constata che questa taglia doveva essere

localizzata tra 1,64 e 1,65 m.

9° Alcune caratteristiche particolari devono essere notate:

a) l'abrasione della superficie triturante del molare restante, caratteristica che si osserva

frequentemente nelle persone sottomesse ad un'alimentazione a predominanza

vegetariana.

b) la perdita del primo molare inferiore sinistro durante la vita ed il

riempimento del suo alveolo con tessuto osseo cicatrizzante.

c) l'esistenza di un'osteite della parete esterna dell'occipitale con una

cicatrice irregolare.

d) dal punto di vista osteologico, la parte dell'osso sacro che rimane è

appiattita.

10° I soli criteri portati da un studio attento della morfologia esterna e della

struttura interiore delle ossa non permettono di fissare di un modo preciso il

lasso di tempo trascorso dalla morte dell'individuo al quale è appartenuto

questo scheletro. Tuttavia, lo stato di conservazione dei frammenti ossei e la

loro colorazione permettono di pensare che si tratti di un scheletro che data

parecchi secoli. Un'anzianità di circa 1400 anni è perfettamente ammissibile.

Queste conclusioni anatomiche sono dunque molto precise: convergono

perfettamente coi dati della tradizione storica. Evidentemente, in questo genere

di ricerca, la certezza assoluta non esiste, e persone pessimiste di natura potranno contestare sempre la realtà dei fatti. Tuttavia, davanti ad un insieme

simile di prove, si deve sinceramente riconoscere che esistono le più forti

presunzioni in favore dell'autenticità di queste reliquie.

Professor A. Beau

Decano onorario della Facoltà di Medicina di Nancy

Riferimenti:

1) La vie du bienheureux Père saint Benoît. Deuxième livre des "Dialogues",

Grégoire le Grand. Traduction nouvelle par les Bénédictins de Paris (1922).

2) Texte du Palimpseste de Munich - in : (Al Fleureau). Le corps de saint Benoît à

Fleury-sur-Loire (Gien, 1941)

3) Texte de la translation des reliques de sainte

Scholastique à Juvigny (latin) in : Offices propres de quelques festes de

saincts particuliers celebrez au monastère de sainte Scholastique à Juvigny,

ordre de sainct Benoist - Toul, 1648.

4) Dom Déodat Galli - Saint Benoît en

France - Ed. de Fleury 1949.

La cripta dell'abbazia di Fleury dove sono conservate le reliquie e l'urna

che le contiene

Seconda parte - Conoscenze sulle reliquie di Montecassino

Anselm Davril, monaco dell’abbazia di Saint-Benoît-sur-Loire

Siamo documentati meno bene sulla storia delle reliquie trovate nel 1950 che sulla

storia della tomba di san Benedetto. Nella prima parte cercheremo di descrivere

ciò che è stato trovato, poi si tenterà di seguire la storia di questo

deposizione.

La ricognizione del 1950

Il racconto dettagliato della scoperta e della ricognizione delle reliquie

contenute nel loculo sotto l'altare maggiore di Montecassino è stato pubblicato

da Dom T. Leccisotti nella prima parte dell'opera "Il sepolcro di S. Benedetto".

Eccone brevemente il riassunto.

Il martedì 1 agosto 1950, sotto la presidenza di Dom Ildefonse Rea, Abate

Ordinario di Montecassino, si demolì l'altare maggiore, ricostruito in mattoni

dopo i bombardamenti, e si cominciò a scavare. La sera, verso le 18, si scoprì

la lastra di marmo con iscrizione che aveva fatto porre Jean Antoine Caraffa nel

1486. Tolta questa lastra, apparve l'urna di alabastro nella quale l'abate

Angelo della Noce aveva fatto porre le reliquie nell'agosto 1659. L'urna

misurava 75 cm di lunghezza, 39 cm di larghezza e 33 cm di altezza senza il

coperchio; fu tolta dal loculo, poi trasportata nella parte degli edifici già

restaurati dove risiedeva la comunità.

L'indomani, l'urna fu aperta. Sotto il coperchio si leggeva l'iscrizione "Ssmi

Benedicti et Scholast. sacra ossa et cineres"; all'interno si trovava un

cofanetto in legna di cipresso, abbastanza rovinato, che conteneva a sua volta

un cofanetto di piombo sul coperchio del quale era inciso: "Ssmus P. P.

Benedictus et Scholastica". Quest'ultimo cofanetto misurava 55 cm di lunghezza,

25 cm di altezza, era diviso da una lama di piombo in due parti disuguali, la

più grande piena per due terzi di ossa mescolate, l'altra piena per metà di

frammenti e di ceneri.

Il 5 agosto ebbe luogo una prima perizia medica da parte dei professori O.

Lambertini, M. Mazzeo, L. Olivieri, P. Scrocea dell'università di Napoli ed il

professore O. Matronola dell'università di Roma. Durante un secondo sessione,

l'8 agosto, il dottor D. Catalano, radiologo assistente dell'istituto di

anatomia di Napoli, procedette ad un esame radiologico di alcune delle ossa.

Lo studio anatomico delle ossa fu in seguito portato avanti dal Professor

Olivieri durante le sessioni del 14, 21, 28 gennaio, 4 e 10 febbraio 1951,

mentre il Dottor Catalano continuava lo studio radiologico. Infine dal 26 al 29

settembre, il Professor A. Revolta fece subire alle ossa un trattamento

destinato a metterle al riparo da deterioramenti futuri.

Il Padre M. H. Laurent, nel suo resoconto "Il sepolcro" ha rimproverato ai

monaci di Montecassino di non avere utilizzato il metodo di datazione con

radio-carbonio sulle ossa esumate nel 1950. Il ricorso a questo procedimento,

che era stato considerato anche a proposito delle ossa di Fleury e di Juvigny,

era in effetti perfettamente illusorio ed irrealizzabile perché sarebbe occorso

distruggere la maggior parte delle ossa per arrivare al massimo ad

un'approssimazione di parecchi secoli. Ci si riferirà a questo riguardo alla

documentazione raccolta da Dom T. Leccisotti dal Professor Olivieri e

soprattutto dall'istituto di Geochimica dell'università di Roma e che ha

pubblicato nel suo articolo "Ancora del sepolcro di S. Benedetto", p. 321-329.

Le reliquie furono infine rimesse in loco e furono sigillate il 1° dicembre 1955

sotto l'altare maggiore della basilica magnificamente restaurata.

Ciò che è stato trovato nel 1950

Secondo lo studio pubblicato dal Professor L. Olivieri ed dal Dottor D.

Catalano, ecco la nomenclatura delle ossa contenute nell'urna di alabastro:

Vi risparmio le 8 pagine di descrizioni delle ossa, per venire al dunque:

Il paragone tra queste nomenclature e quella delle ossa conservate a Fleury ed a

Juvigny, o proveniente da questi due depositi, fa risultare un certo numero di

doppioni che impedirebbero di supporre che le ossa conservate in Francia ed a Montecassino possano appartenere agli stessi individui maschili e femminili.

Sembra chiaramente di essere in presenza, sia da una parte che dall'altra, di

due scheletri distinti di uomo e di donna.

È tuttavia spiacevole che non sia stato possibile, per sollevare definitivamente

ogni esitazione su questo punto, di procedere ad un confronto, se non delle ossa

stesse, ciò che avrebbe comportato delle grosse difficoltà, per lo meno meno

delle ossa di Montecassino coi calchi di quelle di Fleury e di Juvigny che

sarebbe stato facile trasportare. Al posto di ciò dobbiamo accontentarci di

giudicare su una nomenclatura sommaria dove le dimensioni stesse delle ossa sono

date raramente, e su alcune foto e radiografie, senza che sia stato possibile

confrontare le superfici articolari. Se non si fosse provveduto ad un tale

confronto tra le ossa di Fleury e quelle di Juvigny, non si sarebbe mai scoperto

che i due astragali conservati da una parte e dall'altra appartenevano allo

stesso individuo. E ciò benché le perizie siano state condotte a Fleury ed a

Juvigny dagli stessi anatomisti.

Storia delle reliquie esumate nel 1950

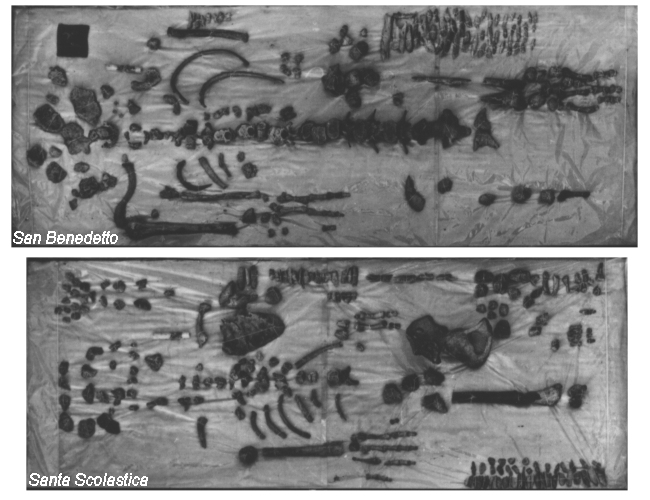

Fotografia dell'epoca che ritrae le reliquie di Montecassino

Nella quarta parte del volume "Il sepolcro, La testimonianza storica" p. 99-242,

Dom T. Leccisotti vuole provare l'autenticità di queste reliquie partendo dalla

continuità della tradizione cassinese, ma i suoi sforzi sono stati giudicati

severamente dalle recensioni apparse nelle principali riviste storiche. Egli ha

avuto tuttavia il merito di riunire e pubblicare i testi che, insieme ai dati

dell'archeologia, permettono di fare la storia di questo deposito di reliquie.

Soltanto l'appartenenza allo stesso corpo della reliquia di Leno-Brescia e delle

ossa del 1950 potrebbe obbligare ad ammettere che queste ossa erano già

conosciute e venerate come reliquie di san Benedetto prima della scoperta di

Didier nell' XI° secolo. Ma bisogna rinunciare a questa ipotesi malgrado

l'affermazione de "Il sepolcro", p. 44, nota 1. Difatti il cubito sinistro che

porta ancora tracce di aderenza di carne che abbiamo visto a Brescia è diverso

dalle ossa di Montecassino, così come ci sono descritte ne "Il sepolcro", tanto

quanto da quelle di Fleury.

Dice Dom PH. SCHMIDT nel "Bulletin d'Histoire Bénédictine" 5, p. 354-355: "Sono

costretto a dire che le pagine dedicate all'esame dei dati storici non mi hanno

convinto per niente. Tralasciando il tono che è quello della polemica e della

tesi che bisogna provare ad ogni costo, mi sembra che manchi di critica e di

metodo di fondo". Il P. M. H. Laurent, o.p. nella "Revue d'Histoire

Ecclésiastique" 47 (19,52), p. 653-660 fa una critica più dettagliata del

volume, forse troppo esclusivamente negativa. Citiamo solamente queste righe:

"La tesi di Montecassino ci è oggi esposta con un'abbondanza di notizie.

Discutere i molteplici dettagli di queste pagine sarebbe un vano lavoro. Tre

punti sono fondamentali: la testimonianza di Paul Diacre; il racconto del

ritrovamento dovuto allo zelo dell'abate Didier; le relazioni dei diversi

ritrovamenti chi si sono succeduti durante il XV° e il XVI° secolo. Questi testi

ci autorizzano ad attribuire gli scheletri ritrovati nel 1950 a san Benedetto ed

a santa Scolastica? Lo si è creduto, ma mi si permetterà di dubitare". (Bisogna

aggiungere che il P. Laurent, non accorda neanche credito alla tesi di una

traslazione a Fleury). Dom T. Leccisotti ha risposto a queste critiche con il

libro "Ancora del sepolcro di S. Benedetto", in "Benedictina" 7 (1953) p.

195-318 senza portare nessuno elemento nuovo.)

Quando alle numerose testimonianze portate da Dom Leccisotti sulla credenza

nella presenza del corpo di S. Benedetto a Montecassino, non ci dicono niente

sulla natura di questo corpo. Pur ammettendo con P. Meyvaërt, in base alla

testimonianza dell'abate Berthaire, che fin dalla fine del IX° s. ci si

rifiutava di ammettere a Montecassino che la traslazione menzionata da Paolo

Diacono avesse avuto luogo. Resta l'ipotesi di una restituzione parziale da Fleury in seguito alla lettera di papa Zacccaria. Nessuna testimonianza storica

ci induce a credere che abbia avuto luogo, e anche supponendo che abbia potuto

aver luogo, è certo che le reliquie del 1950 non provengono da questa

restituzione poiché vi si trovano ossa o frammenti di ossa di tutte le parti del

corpo e il confronto delle nomenclature fa apparire l'esistenza di parecchi

doppioni di ossa. Ancora una volta si riscontra che solo la reliquia di

Leno-Brescia avrebbe potuto portare una certezza, se fosse stata riconosciuta

come facente parte dell'insieme delle ossa di Fleury-Juvigny.

La storia delle reliquie esumate nel 1950 non può cominciare dunque che con il

ritrovamento dell'abate Didier nel 1066, ma i racconti di questo ritrovamento

non ci dicono niente sulle reliquie stesse. Il "Chronicon Casinese" di Leone di

Ostia non fa nessuna menzione di santa Scolastica né della sua tomba e non ci

dice esplicitamente se la tomba di S. Benedetto sia stata aperta. I supplementi

di informazioni forniti da Pierre Diacre, nella misura in cui si può dar loro

affidabilità, suppongono che le due tombe furono aperte, che le ossa e le

ceneri furono separate e conservate a parte. A destra, in un loculo di marmo, le

ossa dei due santi, a sinistra, in un cofanetto di legno, le loro ceneri. Ma non

si ci dice dove era posto il mattone che "porta il nome del santo confessore",

unico criterio dell'identificazione dei resti di S. Benedetto. Non ci si dice

neanche niente sullo stato di conservazione delle ossa mentre l'Epitome ed il

Sermone di Pierre Diacre precisano che Costantino e Simplicio furono ritrovati "cum

integris ossibus suis quiescentes". Non sappiamo dunque esattamente ciò che ha

trovato l'abate Didier.

Durante quattro secoli le cose rimasero nello stato in cui Didier le aveva

lasciate, attraversando tutte le vicissitudini passate dal monastero e dalla

basilica. I testi non c'insegnano niente di preciso sulle ossa e si è visto che

quando il cardinale commendatario Giovanni di Aragona fece intraprendere degli

scavi sotto l'altare maggiore, non solo non si sapeva esattamente ciò che si

andava a trovare, ma uno degli scopi dei lavori intrapresi era di assicurarsi

della presenza delle reliquie del santo fondatore che certuni mettevano in

dubbio a causa di voci concernente la traslazione. Dopo vari tentativi si

ritrovò il "loculus marmoreus" ed il "loculus ligneus" di Didier che fu aperto,

ed il documento del notaio Cristoforo Perone ci dice che le reliquie non furono

toccate: "ad corpora beatissimi patris Benedicti et Scholasticae redierunt, ex

quorum carne super tabulam porfiream mannam continue distillare viderunt, et

miraculose in ipsa tabula conservari, ed ipsam non egredi, ed ex hoc dicta

corpora sanctorum non amoverunt, et continue a monachis ipsa corpora custodiri

fecerunt". Al contrario le reliquie di Costantino, Simplicio e Carlomanno furono

depositate nella sagrestia.

Alcuni giorni più tardi il cardinale di Aragona si recò personalmente a

Montecassino e fece riaprire il loculo di marmo. Secondo il racconto anonimo che

P. Meyvaërt, completando i Bollandisti, chiama BI-lL 1143 c, i tentativi fatti

allora per estrarre delle reliquie si sarebbero conclusi con un insuccesso, "sed

levare nequibat neque tenere quia in modum olei relabebantur nec tamen quicquam

digitis adherebat. Quare territi omnes cessaverunt et rursum claudentes abierunt".

Ma si tratta di un racconto agiografico che si può utilizzare solamente con

precauzione. Sembra infatti che certe reliquie (quali ed in quale quantità?)

dovettero pure essere estratte, a testimonianza dell'autentica del 1487

conservato a Subiaco: "Hic sunt reliquie. .. extracte de sepultura eorum in

Monte Cassino per venerabilem dominum episcopum Aquilanum". Parimenti un

inventario cassinese del 1497 segnala nel tesoro delle reliquie dell'abbazia: un

dito di san Benedetto, un braccio di santa Scolastica e delle "reliquiae S.

Benedicti", senza altra precisione.

Non sembra che i due loculi, di marmo e di legno, furono aperti o modificati

quando Jean Antoine Caraffa fece rimettere a posto l'altare maggiore il 18

novembre 1486. Il processo verbale di C. Perone segnala che le reliquie di

Costantino, Simplicio e Carlomanno, trovate in loculi di legno, furono rinchiuse

in cofanetti di piombo prima di essere rimesse al loro posto, ma non segnala

nessuna modifica concernente le reliquie di san Benedetto e di santa Scolastica,

che furono ricoperte con una lastra di marmo che porta un'iscrizione.

Un secolo più tardi, il 12 marzo 1545, l'abate Dom Geronimo di Piacenza, che

aveva fatto abbattere l'abside con l'altare di San Giovanni Battista per

trasportare il coro dietro il santuario, volle, una volta ancora, ingrandire

l'altare maggiore e si imbatté, sempre inaspettatamente, sulle tombe di san

Benedetto e di santa Scolastica: "Si scoprì un principio d'una grotta: e volendo

vedere, che cosa era si trovò essere: dove erano li sepulchri del Santissimo

Padre Benedetto, et Scholastica". Si trovò poi la lastra di marmo con

l'iscrizione posta dal governatore J. A. Caraffa (il racconto detto sopra del

Card. Giovanni di Aragonia); " tolta questa, prosegue il narratore, il sepolcro

apparve e presero la testa di san Benedetto e quella di santa Scolastica e le

fecero baciare con molte lacrime da tutti i monaci che videro della manna

trasudante delle sante ossa. Questo ebbe luogo il dodicesimo giorno del mese di

marzo, un sabato. Il 13 dello stesso mese, il governatore venne con tutti i

cittadini di San Germano ai quali l'abate fece baciare le sante reliquie"

(probabilmente sempre i due crani). Poi il sepolcro fu murato di nuovo.

Per la prima volta abbiamo dunque una precisione concernente le reliquie stesse,

ci si segnala la presenza dei due crani ancora in buono stato poiché si può

prenderli e darli a baciare ad un pubblico numeroso. Ma questo racconto non è

contemporaneo agli avvenimenti poiché è dovuto a Dom Onorato Medici, redattore

degli "Annali Cassinesi", continuazione del "Chronicon Casinense", che fece

professione a Montecassino nel 1571, cioè ventisei anni dopo gli avvenimenti (e

Dom Medici non redasse i suoi Annali nell'anno della sua professione). Sebbene

non ci sia motivo di mettere in dubbio la veridicità del fatto del ritrovamento

delle reliquie, tuttavia si deve essere più prudenti sui dettagli che ci

fornisce. Si sarà notato che dapprima parla di sepolcri al plurale (li sepulchri);

poi, dopo la scoperta della lastra di marmo con l'iscrizione, del sepolcro al

singolare, (il sepulchro), ciò che sembra più conforme a quello che sappiamo dei

lavori eseguiti nell' XI° e XV° secolo. Ci è anche permesso di porci una domanda

sui due crani di san Benedetto e santa Scolastica. Vedremo che si riparlerà nel

1659 del capo di san Benedetto, per spiegare che è stato rotto accidentalmente,

mentre di quello di santa Scolastica non se ne parlerà più. E come può essere

che attualmente vi siano solo dei piccoli pezzi dei due crani se erano ancora

entrambi in buono stato nel 1545? Anche se fossero spezzati dovrebbero esserci

tutti i frammenti. Invece si è lontani da questo risultato, in particolare per

quel che riguarda lo scheletro femminile, come si può constatare leggendo la

nomenclatura delle ossa o guardando le figure 40 e 41 de "Il sepolcro", che

rappresentano le ossa disposte secondo la ricostruzione ideale dei due scheletri

Nel 1637 l'abate Simplicio Caffarelli fece di nuovo delle modifiche nella

chiesa, volendo abbassare il livello del santuario. Inoltre l'altare di san

Benedetto viene spostato leggermente a destra e di una distanza di più di tre

palmi all'indietro , con lo scopo di porlo perpendicolare alla lanterna della

cupola. Scavando si rinvennero all' "angolo del Vangelo" (cioè a sud, perché,

spiega Dom Leccisotti , l'altare era posto verso il coro) i corpi dei santi

Simplicio e Costantino in piccole urne ai piedi del sepolcro di san Benedetto

segnalato dalla lastra di marmo di J. A. Caraffa. Le ossa del santo Patriarca

non vennero toccate, ci si dice, per timore dei castighi del cielo. Al

contrario, le reliquie di Simplicio e Costantino furono portate alla sagrestia

così come quelle di Carlomanno ritrovate in un cofanetto di piombo all' "angolo

dell'epistola", dunque a nord.

Il 7 agosto 1659, sotto l'abate della Noce, ebbe luogo, in occasione del nuovo

piano di sviluppo del santuario, un'ultimo ritrovamento che ci fornisce alcuni

dettagli sulle reliquie stesse. Della Noce le descrive così: "ex recenti

inspectione anni 1659, costae aliquae, cranii partes crassiores, os quod vocatur

sacrum, altera licet parte corrosum superesse conspeximus , praeter ossa

minutiora innumera, cineresque copiosos, in eadem capsula sepositos".

Si tratta probabilmente delle reliquie dei due santi mischiate nello stesso "loculus"

di marmo. È tuttavia sorprendente che l'abate che identifica l'osso sacro non

dica niente della scapola e dell'osso iliaco molto più importante. Se ci si

riferisce alle nomenclature o alle foto delle figure 40 e 41, si constata che

l'osso sacro è l'elemento più importante delle ossa dello scheletro maschile,

mentre la scapola e l'osso iliaco sono stati attribuiti dagli anatomisti allo

scheletro femminile. Della Noce era in grado di fare questa distinzione, ed è

volontariamente che menziona solamente le reliquie di san Benedetto e non quelle

di santa Scolastica, o queste ultime non si trovavano nel "loculus" che aprì?

Stessa osservazione a proposito dei "cranii partes crassiores" che sarebbero

tutto ciò che resta dei due capi che l'abate Geronimo di Piacenza avrebbe fatto

venerare nel 1545, dunque un secolo prima. La stessa spiegazione che Della Noce

fornisce ai Bollandisti: "caput quoque ex marmoreae tabulae casu, in ipsum

procidentis loculum, fuisse ex parte comminutum" suppone che vi era un solo

cranio quando aprì il "loculus".

È l'abate Della Noce che fece preparare l'urna di alabastro che contiene il

cofanetto di legno di cipresso ed il cofanetto di piombo diviso in due scomparti

che furono rinvenuti il 1° e il 2 agosto 1950. È sempre lui che, a giudizio di

Dom Pantoni, fece costruire i rivestimenti di mattone sulle pareti del "loculus".

In conclusione, se risaliamo alla storia della deposizione delle reliquie

esumate nel 1950, dobbiamo dire che si tratta evidentemente delle reliquie

chiuse nel 1659 dall'abate Della Noce. Sono molto probabilmente quelle stesse

che vennero alla luce nel 1484, sebbene un punto interrogativo si ponga ancora a

proposito delle ossa femminili. Con ogni probabilità, queste reliquie esumate

nel 1484 sono quelle che l'abate Didier aveva deposto nella tomba di san

Benedetto nel 1066. Ma che ha trovato Didier? Ha creduto di avere ritrovato i

corpi di san Benedetto e di santa Scolastica. Su che cosa si basava questa

credenza? Su un mattone che porta il nome del santo confessore, se crediamo a

Pierre Diacre.

In definitiva, né la storia del sepolcro, né la storia della deposizione delle

reliquie permettono di avere una certezza. Del punto di vista archeologico, non

esiste prova che le ossa che erano nell'urna dell'abate Della Noce riposassero

all'origine nelle tombe identificate come quelle di san Benedetto e di santa

Scolastica e non altrove.

Comunque sia della presenza delle reliquie, è certo che un culto di san

Benedetto esisteva a Monte Cassino fin dalla fine dell' VIII° secolo, come

testimoniano i quattro calendari pubblicati da Dom Morin che menzionano tutti

la festa del 21 marzo. E la dedica di un altare a san Benedetto il 3 giugno

nell'oratorio San Giovanni Battista, menzionata da tre di questi calendari,

permette di aggiungere che un culto esisteva sul luogo che san Benedetto aveva

scelto per essere inumato e dove il suo corpo tornò in polvere, luogo che

resterà sempre santo e venerabile per ogni figlio del santo Patriarca.

Ritorno all'indice sulle reliquie di San Benedetto e Santa Scolastica

|

Ora, lege et labora |

San Benedetto |

Santa Regola |

Attualità di San Benedetto

|

Storia del Monachesimo |

A Diogneto |

Imitazione di Cristo |

Sacra Bibbia |

21 giugno 2014

a cura di

Alberto

"da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net