La Regula Magistri;

la primitiva Regola di San Benedetto

Di Odo J.

Zimmermann O.S.B.

Nel 1938 cominciarono ad apparire articoli

sulla Revue d'histoire ecclesiastique

riguardanti la Regula Magistri

[1]

e la Regola di San Benedetto. La discussione principale era incentrata sulla

dipendenza dell'una dall'altra. La questione è ancora in discussione e lo studio

più recente del problema è di Dom Cappuyns nelle

Recherches de théologie ancienne et médiévale

[2]. D. M. Cappuyns cerca di

provare che Cassiodoro è l'autore o il compilatore della cosiddetta

Regula Magistri e che dipende per il

suo materiale da una primitiva Regola di

San Benedetto.

Prima di lanciarsi in una discussione su

questo tema, è meglio richiamare alcuni argomenti riguardanti la RM. Essa è

stata generalmente considerata un commento alla Regola di San Benedetto. Un

recente studio, tuttavia, ha rivelato che potrebbe essere stata una fonte molto

importante per la regola di San Benedetto. Non è stata attribuita in modo

definitivo ad alcun autore conosciuto, né ad un periodo particolare, né a nessun

paese. C'è una notevole somiglianza tra questa e la Regola di San Benedetto.

Oltre alla stretta corrispondenza nel testo dei titoli dei capitoli, e spesso

anche nell'argomento dei capitoli, c'è una corrispondenza sconcertante del testo

del Prologo e dei primi sette capitoli della Regola di San Benedetto con i primi

dieci capitoli della RM. Sebbene quest'ultima sia molto più ampia e prolissa, è

molto sorprendente notare la grande quantità di materiale che è espresso con

identiche parole e frasi della Regola benedettina. "Stimiamo", dice Dom McCann,

"che questo materiale ammonti in tutto ad una decina di colonne della

Patrologia Latina di J.P. Migne

(Abbreviata in PL), vale a dire a circa un quarto della Regola di San Benedetto"

[3].

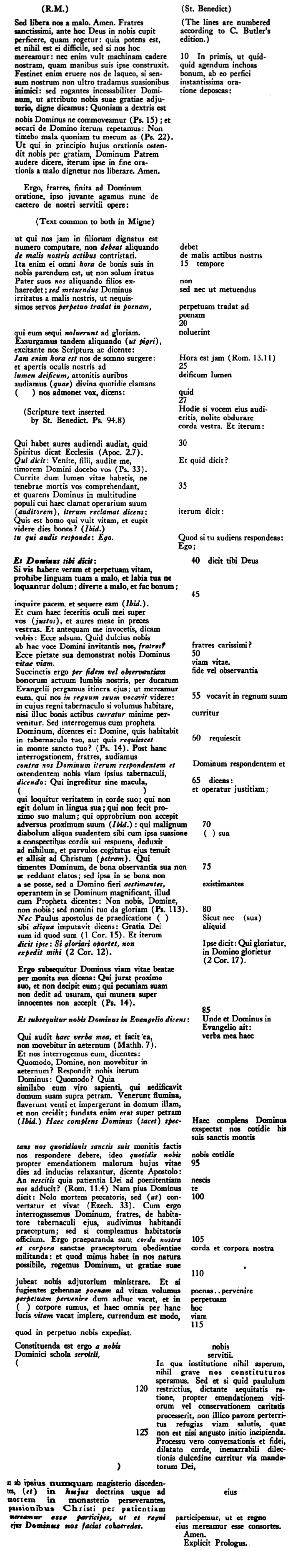

Per un comodo confronto di alcune sezioni

delle due Regole, vengono qui inseriti i seguenti passaggi paralleli contenuti

nei rispettivi Prologhi.

|

(P.L. 88. 943f)

Incipit Prologus

Regulae.

O homo, primo tibi qui legis,

deinde et tibi qui me auscultas dicentem, dimitte alia modo quae

cogitas; et me tibi loquentem, et per os meum Deum te convenientem

cognosce. Ad quem Dominum ex voluntate nostra per bona acta vel

beneplacita justitiae ire debemus: ne per negligentiam peccatorum inviti

rapiamur accersiti per mortem. Ergo, auditor, qui me audis dicentem,

percipe quae tibi, non os meum, sed per hanc scripturam loquitur Deus:

qui te, dum adhuc vivis, convenit de hoc quod ei post mortem redditurus

es rationem. Quia quod adhuc vivimus, ad inducias vivimus: cum nos

pietas Dei exspectat quotidie, emendari, et meliores vult esse nos hodie

quam fuimus heri. Ergo tu, qui me auscultas, ita attende, ut dicta mea

et auditus tuus per considerationem mentis ambulando in trivium cordis

tui perveniant. |

REGULA S. BENEDICTI

(Dom Cuthbert Butler

[4])

Incipit Prologus Regulae

Monasteriorum.

Obsculta, o fili, praecepta

magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pii patris

libenter excipe et efficaciter comple, ut ad eum per oboedientiae

laborem redeas, a quo per inoboedientiae desidiam recesseras.

Ad te ergo nunc mihi sermo

dirigitur, quisquis abrenuntians propriis voluntatibus, Domino Christo

vero regi militaturus, oboedientiae fortissima atque praeclara arma

sumis. |

Il resto del Prologo della RM (43 righe di testo nella

PL) è qui omesso. Il Prologo è seguito da un

Thema, comprendente un commento al Padre nostro. Anche la prima

parte di questo Thema, che ammonta a

circa quattro colonne nella PL, è qui omessa. Ci uniremo di nuovo al

Magister nel suo commento al “sed

libera nos a malo”.

Nella sezione seguente quelle parti della

RM che sono identiche alla Regola di San Benedetto saranno riportate a sinistra

in doppio spazio, con le varianti testuali della Regola di San Benedetto a destra. Le parole

e le frasi della RM che non sono identiche a quelle della Regola di San Benedetto sono in

corsivo. Quelle che non si trovano in San Benedetto sono in corsivo e racchiuse

tra parentesi. Le parti omesse interamente nella Regola Benedettina sono

riportate in un unico spazio. Le parentesi aperte (…) indicano le aggiunte alla

RM

La somiglianza della RM osservata nel testo sopra

riportato permane in tutti i primi sette capitoli della Regola di San

Benedetto. Dopo di che troviamo meno corrispondenze nel testo, ma le molte

somiglianze sono ancora veramente sorprendenti. Il capitolo 8 di San Benedetto

trova il suo parallelo nel capitolo 33 della RM. I titoli sono identici:

De officiis divinis in noctibus. Il

capitolo 23 di San Benedetto ed il capitolo 12 della RM hanno ancora titoli

identici: De excommunicatione culparum.

Anche il contenuto è lo stesso, sebbene la formulazione sia leggermente diversa.

|

R.M. Capitolo 12.

In his omnibus

supradictis si quis frater contumax, aut superbus, aut murmurans, aut

inobediens praepositis suis frequenter exstiterit; et secundum divinam

praeceptionem semel, et secundo vel tertio, vel quovis vitio monitus et

correptus non emendaverit, referatur hoc a praepositis abbati: et qui

praeest secundum qualitatem vel meritum culpae perpenset, et tali eum

excommunicatione condemnet, ut sciat, qui Deum contemnit, quomodo dignus

est judicari per contemptum majori exhibitum; dicente ipso Domino

doctoribus nostris: Qui vos audit me audit; et qui vos spernit, me

spernit (Luc.

X) .

Quae excommunicatio tale habeat meritum. |

Regola di San

Benedetto Capitolo 23.

Si quis frater contumax aut

inoboediens aut superbus aut murmurans vel in aliquo contrarius

exsistens sanctae regulae et praeceptis seniorum suorum contemptor

repertus fuerit, hic secundum Domini nostri praeceptum admoneatur semel

et secundo secrete a senioribus suis.

Si non emendaverit,

obiurgetur publice coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si

intellegit qualis poena sit, excommunicationi subiaceat; sin autem

improbus est, vindictae corporali subdatur. |

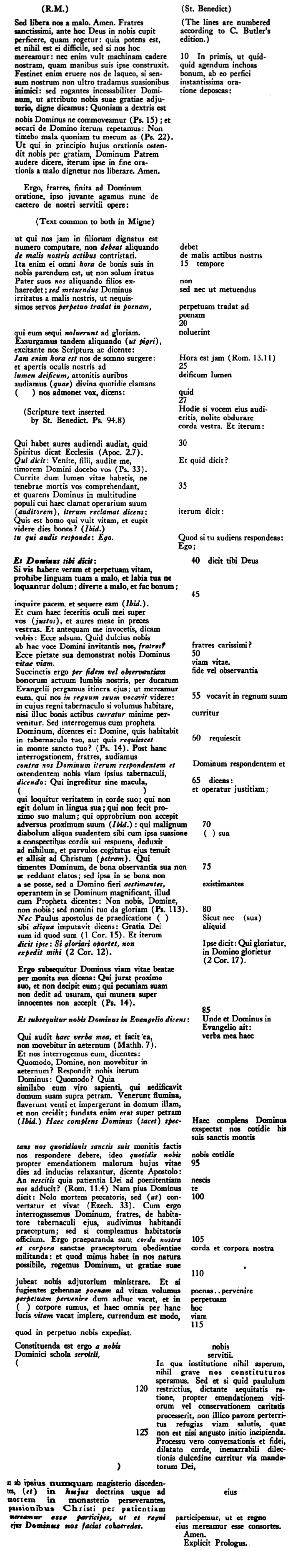

Altri paragrafi sono stati completamente

modificati. A volte parti di più capitoli sono state fuse in uno solo. Frequenti

somiglianze con la regola di San Benedetto si trovano ovunque. Ciò è dimostrato

in particolare nei titoli dei capitoli.

Un esame molto superficiale dei due testi

mostra che se la RM è stata scritta per prima, San Benedetto deve essere

accusato di aver estratto in toto la parte più ispirata della sua Regola da

questa fonte. Come potrebbe allora San Gregorio Magno nel Secondo Libro dei

Dialoghi affermare che la Regola è un riflesso della vita e del carattere di San

Benedetto?

[5] Se possiamo provare che Cassiodoro

o qualsiasi altro scrittore successivo è l'autore della RM, allora San Benedetto

non può aver copiato dalla RM, e nessuno può privarlo in pratica di tutte le

pretese di originalità in un documento che è stato accolto attraverso i secoli

come il grande contributo personale di San Benedetto alla legislazione

monastica.

Se accettiamo gli argomenti di Cappuyns e

consideriamo Cassiodoro come l'autore od il compilatore della RM, allora

Cassiodoro è un semplice copista che prende alla lettera interi capitoli da San

Benedetto senza nemmeno riconoscere l'esistenza del Patriarca del monachesimo

occidentale. Ciò non sembra essere caratteristico del Cassiodoro che conosciamo.

Nelle sue Institutiones ed in altre

opere è normalmente molto coscienzioso nell'indicare le sue fonti. Perché non

dovrebbe riconoscere l'opera di San Benedetto, suo contemporaneo? Cappuyns fa di

tutto per sviluppare una ragione plausibile. Trova un altro caso in cui

Cassiodoro non menziona le sue fonti. Claudianus Mamertus, ad esempio, il

principale ispiratore del De Anima non

è menzionato perché, dice Cappuyns, Cassiodoro “di principio non parla dei

magistri novelli. Claudianus Mamertus

è senza dubbio uno di questi. A maggior ragione lo è San Benedetto”

[6],

e quindi non è menzionato da Cassiodoro. Quell'esempio non è parallelo perché,

anche se Mamertus ne ha fornito l'ispirazione, Cassiodoro ha scritto il

De Anima nel suo stile ed ha

sviluppato le idee a modo suo. Questo esempio non è quindi una spiegazione

soddisfacente per la reticenza del

Magister riguardo alla Regola di San Benedetto.

Inoltre, nel capitolo 1 della RM l'autore

fornisce un resoconto dettagliato della vita dei Girovaghi e dei Sarabaiti, con

i quali sembra aver avuto rapporti personali per un lungo periodo di tempo.

Parla come uno che ha fatto le sue osservazioni stando sulle porte di un

monastero, dove ha visto questi monaci vagabondi andare e venire, e descrive le

loro abitudini quotidiane di pigrizia, inganno e gola senza mezzi termini. È

probabile che Cassiodoro avesse avuto tali contatti con Girovaghi e Sarabaiti

nel suo monastero di Vivarium? L'immagine che lui stesso ci offre di Vivarium è

quella di un rifugio tranquillo e pacifico per i monaci letterati ed i santi

eremiti, lontano dalle volgari invasioni della "peggior specie di monaci", come

Cassiodoro dice nelle “Cassiodori

Senatoris Institutiones”. La descrizione dei Girovaghi e dei Sarabaiti

difficilmente può essere opera di Cassiodoro.

Dom Cappuyns, (nell’opera citata a pag.

266) afferma che Cassiodoro deve aver usato una forma primitiva della regola di

San Benedetto nella compilazione della RM. Ciò suona molto plausibile, perché il

testo da cui Cassiodoro ha preso a prestito evidentemente non conteneva alcuni

di quei bellissimi esempi di matura discrezione e moderazione come le righe 117

e segg. del Prologo. Cassiodoro, con il suo occhio per la bellezza ed il suo

apprezzamento per la qualità letteraria, ne avrebbe riconosciuto anche il merito

e, anche se non li avesse commentati come commentava altri grandi scritti,

almeno non avrebbe mancato di includerli nella sua propria compilazione della

RM.

Ora, se Cassiodoro ha copiato intere

sezioni da una precedente Regola di San Benedetto, ne consegue logicamente che

quelle sezioni della RM che corrispondono letteralmente alla Regola benedettina

sono la copia esatta di una primitiva Regola di San Benedetto.

Nel caso di citazioni che non si trovano

nell'attuale Regola di San Benedetto, non possiamo concludere che anche

Cassiodoro abbia copiato molte di queste dalla Regola primitiva? Abbiamo visto

sopra che difficilmente avrebbe potuto essere l'autore della descrizione dei

Girovaghi e dei Sarabaiti. Anche questa descrizione era nella Regola originale?

Non è stato ancora dimostrato, tuttavia,

che Cassiodoro sia realmente l'autore od il compilatore della RM. Quando

consideriamo lo stile della RM e lo confrontiamo con quello di Cassiodoro,

troviamo buoni motivi per non attribuirgliene la paternità.

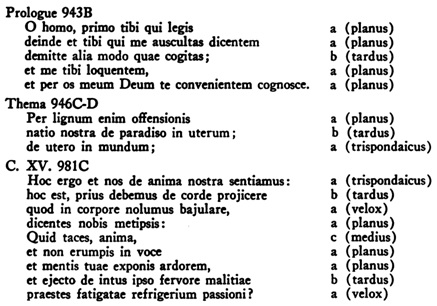

La tabella seguente mostra i risultati

ottenuti dall'esame di 208 clausulae

(= Conclusione di un periodo o di una frase

[*])

della RM nella posizione finale. Gli esempi sono tratti da sezioni della RM che

non hanno nulla in comune con la Regola di San Benedetto o mostrano una grande

differenza nel modo in cui vengono espressi simili contenuti di pensiero.

[7]

Se Cassiodoro è l'autore della RM, allora la caratteristica del suo stile

dovrebbe apparire in quelle sezioni della RM dove è indipendente dalla Regola di

San Benedetto.

Per arrivare alle seguenti percentuali non

si è tenuto conto della normale tipologia

[8].

|

R.M.

Planus

32.2%

Velox

31.3%

Tardus

19.2%

Trispondaicus

4.8% |

Cassiodoro (Tutte le sue opere)

Planus

32.2%

Velox

27.6%

Tardus

25.1%

Trispondaicus

9.7% |

Nonostante queste somiglianze, ci sono due

variazioni significative. Nelle Variae

Cassiodoro osserva la seguente normale divisione delle parole nel 91,8% delle

occorrenze del planus:

arma / perducit o

arma / qui ducit. Anche nelle altre sue opere tiene in debita

considerazione questa normale tipologia nell'uso del

planus. La RM osserva questa divisione di parole nel

planus solo nel 59,7% delle sue

occorrenze nei 208 esempi trattati nella tabella sopra. Inoltre, in questi

esempi ci sono otto parole di cinque sillabe in posizione finale, mentre in

Cassiodoro "parole di più di quattro sillabe si trovano raramente in posizione

finale", secondo Sorella Mary Josephine Suelzer.

Un altro tratto caratteristico eccezionale

di Cassiodoro è il suo uso frequente di circonlocuzioni verbali come "probor

esse compulsus" o "provenire monstratur"

[9].

Nelle sue Institutiones compaiono 12

esempi in 57 righe di testo; nell'Expositio

in Psalmum, 13 esempi in 247 versi; nel

De Orthographia, 16 in 147 righe

[10].

In tutto, 41 esempi in 451 righe di testo. Un esame della RM, d'altra parte,

mostra che nel Prologo, Thema, Capitoli 1, 11, 12, 13 e 14 (pari a circa 1200

righe di testo nella PL) c'è solo un esempio (Cap. 1. 951C:

mentiri Deo per tonsuram noscuntur)

che può sicuramente essere classificato come una circonlocuzione di questo tipo.

Evidentemente questo tratto è estraneo alla RM

Cassiodoro, quindi, difficilmente può

essere l'autore od il compilatore della RM. Gli argomenti esposti da Dom

Cappuyns, tuttavia, suggeriscono un'altra soluzione che è allo stesso tempo

semplice e plausibile, vale a dire che l'intera RM è la primitiva Regola di San

Benedetto.

Nella stessa frase di apertura della

presente Santa Regola, San Benedetto si definisce

magister. Obsculta, o fili,

praecepta magistri. Ciò non è necessariamente un'arrogante affermazione da

parte sua, poiché esprime semplicemente la relazione naturale che esiste tra lui

ed i suoi monaci. Anche i titoli dei capitoli della RM mostrano questo tipo di

relazione. Appaiono regolarmente nella seguente forma:

Interrogatio discipuli. Qualis debeat esse abbas? Rispondi Dominus per

magistrum.

San Gregorio nella sua vita di San

Benedetto lo chiama magister in

diverse occasioni e usa spesso il termine

discipulus per un monaco.

[11] Ciò sembra dimostrare che il

rapporto di magister e

discipulus tra San Benedetto ed i suoi

monaci fosse dato per scontato da San Gregorio

Genestout, Alamo e Cavanera sostengono con

forza la priorità della RM. Capelle e Cappuyns

[12]

hanno già suggerito che la RM contiene almeno parti di una primitiva Regola di

San Benedetto. Il passo successivo è considerare l'intera RM come l'opera

giovanile di San Benedetto ed accettarla, così com'è, con la sua estensione e

prolissità, come l'esuberante legislazione dell'uomo giovane ed inesperto che il

patriarca maturo ed esperto ha rivisto e modificato nel codice conciso e pratico

che abbiamo oggi.

Questo approccio offre una soluzione

naturale e plausibile a molti, se non a tutti, i problemi e le difficoltà

riguardanti l'interrelazione di questi due documenti. Non sarà più necessario

inventare scuse inverosimili per Cassiodoro o l'incertus

auctor, né supporre che uno di loro sia stato soggetto ai capricci di una

mentalità distorta. Se la RM è opera di San Benedetto, l'intero problema

dell'originalità e delle fonti non riconosciute è risolto.

Quindi, possiamo anche

spiegare perché una regola così lunga e dettagliata per i monaci, come la RM,

avrebbe dovuto essere conservata per noi senza lasciare traccia del suo

effettivo utilizzo in un qualsiasi monastero durante un periodo lungo ed attivo

della storia monastica. È naturale che la RM sia passata in disuso dopo essere

stata sostituita dall'attuale Regola di San Benedetto. Ma ci devono essere state

delle copie di essa, poiché era in uso fino all'introduzione della Regola

riveduta.

Si può anche determinare il suo luogo di

origine, ovvero Subiaco

[13].

Tutti gli episodi riportati nella RM sembrano rientrare nello scenario di

Subiaco, come possiamo raffigurarlo dalle indicazioni della Santa Regola e dalla

descrizione data da San Gregorio Magno. San Benedetto, da giovane, guadagnò una

reputazione di santità ed austerità. La sua fama attirò l'attenzione ed in molti

si recarono da lui: i buoni, i cattivi e gli indifferenti. Si misero sotto la

sua guida e lui diventò il loro magister.

Costruì monasteri per alcuni, ad altri permise di vivere da eremiti.

Esaminiamo ora la descrizione dei Girovaghi

che ci fornisce la RM. Alcuni brani del relativo Primo Capitolo (PL vol. 88,

col. 951C-953B) recitano come segue:

13 La quarta specie di monaci, — non si dovrebbe

neppure nominarla ed io farei meglio a passarla sotto silenzio piuttosto che

parlare di gente simile, — 14 la si chiama la specie dei girovaghi. Tutta la

loro vita, vagando nelle varie province, si fanno accogliere tre o quattro

giorni nelle celle e nei monasteri dei vari monaci. 15 Così, pur volendo essere

ricevuti ogni giorno di nuovo da gente diversa, come si addice all'arrivo di un

ospite, 16 e pur costringendo ogni giorno degli ospiti vari, per il piacere del

loro arrivo, a preparare loro cibi scelti e ad uccidere col coltello, in onore

del loro arrivo, animali di cortile, 17 essi non credono, in tal modo, di essere

a carico di queste varie persone, poiché, cambiando ospite tutti i giorni, si

fanno preparare da varia gente piatti diversi, come si conviene all'arrivo di un

nuovo arrivato, sotto la forma di una carità importuna. 18 E quando, come se

fosse malgrado loro, esigono da ospiti diversi il compimento del precetto

dell'Apostolo, nel quale egli dice: «Siate premurosi nell'ospitalità (Rm

12,13)», 19 quando, prendendo a pretesto questo precetto richiedono, dopo il

cammino, cure per i loro piedi senza riposo ma, col pretesto del viaggio sono,

molto più dei loro piedi, le loro viscere sporcate da una cena o un pranzo

troppo generosi che desiderano curare con bicchieri colmi senza fine. .........

24 Ed immediatamente interrogano per sapere dove si trova un monaco o un

monastero nella vicinanza, per fare sosta e per fermarsi quando avranno lasciato

questi luoghi,

........31 E quando, dopo due giorni passati presso lo

stesso ospite, le ricercatezze culinarie iniziano a diminuire e scomparire 32 e

la mattina del giorno dopo vedono l'ospite occupato, non a cucinare il pasto, ma

ai lavori della propria celletta, immediatamente pensano bene di cercarsi un

ospite altrove. Non appena arrivati, ecco che ripartono! 34 Allora si affrettano

di dire addio a quest'ospite diventato avaro e, nella rapidità che hanno di

scappare da questo alloggio, chiedono all'ospite di fare una preghiera per la

loro partenza. 35 Si affrettano come se fossero spinti, come se già li

attendessero dei pranzi già pronti presso altri ospiti.

36 E se, a poca distanza di questo monastero, trovano

una celletta di monaco, si riposano dicendo che arrivano da oltre i confini

dell'Italia

[14]. 37 E, con la testa inclinata in segno

d'umiltà, ripetono a quest'ospite qualche storia menzognera di pellegrinaggio o

di schiavitù, 38 obbligando il loro amorevole ospite, per pietà per questo lungo

viaggio, a svuotare tutta la sua povertà nelle pentole e sulla tavola.

Questa descrizione dei Girovaghi si

inserisce facilmente nel quadro di Subiaco. Questi monaci vagabondi si fermavano

nei monasteri che San Benedetto vi aveva costruito ed anche nelle case degli

eremiti. Abusavano dell'ospitalità di ciascuno a turno. Il loro modo di vivere

diventò di conoscenza comune. In effetti, i singoli Girovaghi sono praticamente

identificati dalle loro parole ed abitudini. Quando San Benedetto visita i

monasteri o contatta gli eremiti, raccoglie l'intera storia della vita

e del carattere

ingannevole dei Girovaghi. La sua descrizione di essi potrebbe

quindi facilmente includere i dettagli forniti nella RM, poiché sembrano

mostrare che l'autore fosse in contatto con i monasteri e con i singoli monaci

che gli hanno raccontato le proprie esperienze. Chi, allora, avrebbe potuto dare

questa descrizione meglio di San Benedetto stesso?

Si possono anche spiegare le differenze

psicologiche tra la RM e la Regola di San Benedetto. La prima è naturalmente

immatura e mostra lo zelo di un uomo più giovane che è interessato e preoccupato

per i particolari e le minuzie. Ciò è evidente in tutta la RM. Nella redazione

finale, tuttavia, la maggior parte dei dettagli sono riassunti in poche frasi o

minimizzati con una o due parole. Più spesso i dettagli vengono semplicemente

omessi. Ma la stessa caratteristica di fornire dettagli minuti è comune in tutti

i capitoli della RM. Ad esempio, il Capitolo 26,

De mensura ciborum, è ridotto a poco

più della metà della sua lunghezza originale nel Capitolo 39 dell'attuale regola

di San Benedetto. Il Capitolo 11 della RM,

De praepositis monasterii, subisce un cambiamento simile nel Capitolo 21 di

San Benedetto. Il Capitolo 81 (RM), De

vestimentis, è riassunto da San Benedetto in una dichiarazione generale e

sono conservati solo i dettagli necessari.

Nel confronto totale dei due testi

troviamo lo stesso tipo di revisione: i dettagli in eccesso vengono eliminati o

riassunti e codificati in leggi generali, ma le idee principali rimangono le

stesse. La frase della RM (C. 26) “Medius

panis pensans libram singulis fratribus in die sufficiat”, diventa “Panis

libra una propensa sufficiat in die” (C. 39). Il Capitolo 83 della RM,

Quomodo debent haberi in monasterio

sacerdotes, è reciso dei suoi dettagli nel Capitolo 60 della Regola di San

Benedetto, De sacerdotibus qui forte

voluerint in monasterio habitare. Sebbene la formulazione dei due capitoli

sia diversa, lo spirito è lo stesso: il sacerdote è onorato e rispettato, ma

deve essere soggetto alla Regola.

In generale la presente Regola di San

Benedetto mostra una maggiore maturità ed un giudizio più solido rispetto alla

RM. Esprime i principi generali dedotti dai dettagli descrittivi del testo della

RM. Ciò mostra chiaramente la sua crescita costante ed il suo sviluppo naturale

rispetto alla RM

Se

nella RM confrontiamo il capitolo 10 sull'umiltà con il capitolo 7 di San Benedetto sulla stessa virtù, troviamo

ulteriori prove che confermano la paternità comune. Il capitolo 7 (sull'umiltà)

è così caratteristico di San Benedetto che nessuno dubita della sua paternità.

"Perciò il VII capitolo è ritenuto giustamente come la finale espressione della

spiritualità monastica"

[15],

non può essere opera di nessuno tranne che di San Benedetto. Sappiamo che ne ha

preso in prestito l'intera struttura da Cassiano. Ma san Benedetto cambiò

l'ordine dei gradi di umiltà e, inoltre, ampliò notevolmente il breve riassunto

di Cassiano.

Ma questo capitolo si trova letteralmente

nella RM, con solo lievi variazioni nelle singole parole o frasi. L'autore del

capitolo sull'umiltà deve essere lo stesso nella RM e nella Regola di San

Benedetto. Ma nella RM questo capitolo contiene sezioni che non sono contenute

nella presente Regola di San Benedetto. Costituiscono una parte così naturale

dell'intero capitolo, tuttavia, che siamo costretti a concludere che l'intero

capitolo 10 della RM è stato messo insieme da San Benedetto e che ne ha omesso

parti nella sua stesura finale. Se dunque san Benedetto è l'autore di tutto

questo capitolo della RM

[16],

cosa ci impedisce di concludere che abbia scritto tutta la prima sezione della

RM, dal Prologo al capitolo 10 compreso?

Dal breve paragrafo alla fine del capitolo

10 della RM, (“Qui finisce l’attività della milizia del cuore: come si fuggono i

peccati per il timore di Dio”) sappiamo che i primi dieci capitoli formano

un'unità a sé stante. C'è una base, quindi, per dire che questa sezione è forse

l'unica parte della RM che San Benedetto ha scritto e che non è l'autore degli

85 capitoli che rimangono. Ma un esame della sezione successiva della RM

indicherà il contrario. Dobbiamo solo esaminare i titoli dei capitoli per vedere

la loro somiglianza con quelli di San Benedetto. Alcuni sono stati predisposti

per un comodo confronto.

La somiglianza e la corrispondenza delle

frasi continuano in tutta la RM. Quasi ogni intestazione di capitolo della

Regola di San Benedetto ha un'intestazione corrispondente nella RM. E la

corrispondenza dei titoli dei capitoli da sola è un argomento forte per la

paternità comune. Oltre a questo ci sono grandi somiglianze nel contenuto di un

certo numero di capitoli. Capitolo 12 (RM) e Capitolo 23 (San Benedetto);

Capitoli 64 e 29; Capitoli 81 e 55. Un gran numero di frasi è identico in

entrambi i testi. Dom McCann, nell’opera citata, sottolinea la presenza di

queste parole “benedettine” nella RM. L'identità di queste non può essere

spiegata in modo soddisfacente se non si accetta San Benedetto come l'autore di

entrambe le Regole. Che una notevole identità di testo si estenda solo ai primi

dieci capitoli della RM sembra indicare che questa sezione fosse già stata

sottoposta ad una revisione per mano di S. Benedetto. È la sezione che contiene

gli elementi essenziali della spiritualità monastica o, nelle parole di chiusura

del capitolo 10 del testo della RM, l’actus militiae cordis (L’attività della milizia del cuore).

La severità della sezione successiva della

RM in alcune delle sue leggi non è in contrasto con il carattere di San

Benedetto ,come ce lo delinea San Gregorio Magno. Quante volte San Benedetto

viene raffigurato mentre rimprovera severamente i monaci per infrazioni che

potremmo facilmente considerare piuttosto lievi? Ad esempio, il monaco che ha

accettato alcuni fazzoletti in segno di ringraziamento dalle suore (Dial.,

II, 19); i fratelli che hanno cenato sulla via del ritorno al monastero (Dial.,

II, 12); il fratello di Valentiniano che ha rotto il digiuno mentre si recava al

monastero (Dial., II, 13). Queste

severità riflettono la legislazione della RM al Capitolo 82,

Si debet in monasterio frater aliquid

peculiare habere, può facilmente spiegare la storia dei fazzoletti. Gli

altri due incidenti possono essere spiegati sulla base di tre capitoli che

trattano minuziosamente la questione del mangiare e del digiuno durante il

viaggio: Capitolo 59, Qua hora debent

fratres in via reficere; Capitolo 62,

Si debet extra horam consitutam in via frater aut manducare aut bibere; e il

capitolo 61, che tratta esplicitamente della questione del mangiare fuori dal

monastero su invito di altri. La prescrizione vale per i monaci, ma può anche

spiegare la severità di San Benedetto con il fratello di Valentiniano.

Nel capitolo 33 del Libro II dei Dialoghi,

San Gregorio descrive l'ultimo incontro tra San Benedetto e sua sorella, Santa

Scolastica. Supplica il suo santo fratello di restare tutta la notte a parlare

con lei delle gioie della vita eterna - ut

usque mane de coelestis vitae gaudiis loquamur. Nella RM ci sono due

descrizioni vivide ed interessanti delle gioie del cielo (Nel finale dei Capitoli

3 e 10). L'autore della RM e San Benedetto avevano evidentemente questo

interesse in comune.

Il capitolo 70 della RM,

De charitate fratrum circa aegrotos, è

molto caratteristico di San Benedetto. Così stabilisce questo capitolo: “I

fratelli che desiderano mostrare la pienezza della loro carità si superino a

vicenda visitando i fratelli malati, consolandoli e servendoli; affinché la

carità trovi la sua prova nel momento del bisogno, quando i fratelli mettono in

pratica le parole del Signore: "Ero malato e mi hai visitato".

Il buon giudizio e la discrezione che si

trovano nella RM sono stati spesso ignorati nel passato. Un esame del testo

mostrerà che la quantità di legislazione eccessiva o scriteriata è relativamente

piccola. Gli esempi standard messi chiaramente in evidenza ogni volta che viene

menzionata la RM sono il capitolo 13, Quomodo debeat frater excommunicatus tractari, ed il capitolo 92,

De honore vel gradu post abbatem caeteris

denegando. Verso la fine del capitolo 13 troviamo la seguente legislazione:

" I fratelli scomunicati, qualora si

dimostrino così superbi che ostinandosi nell’orgoglio del loro cuore, al terzo

giorno, all’ora nona, non abbiano ancora voluto dar riparazione all’abate,

verranno messi

in prigione e battuti a vergate fino al sangue (Letter. “Fino alla morte), e

se parrà bene all’abate siano espulsi dal monastero; ... È giusto dunque che

questi tali debbano essere presi a vergate ed espulsi,...”

Riguardo a ciò possiamo solo dire che i

romani loro contemporanei conoscevano questo tipo di battiture meglio di noi al giorno d’oggi, così

che San Benedetto e la sua epoca non rimasero scioccati come noi alla loro

menzione. Inoltre l'ad necem caedantur

virgis (siano battuti a vergate fino al sangue) è usato in parte in senso

figurato, perché l'abate può ancora espellere questi uomini dal monastero dopo

che la punizione è stata inflitta. Non si pensa assolutamente di picchiare a

morte.

Per quanto riguarda il secondo esempio, il

comando piuttosto irragionevole di cambiare costantemente l'ordine di rango

nella comunità, dobbiamo tenere presente il motivo alla base della legge. La RM

mira al progresso spirituale dei monaci. Il

magister vuole che siano umili e non

cerchino gli onori della carica, in modo che possano essere "più inclini a

competere tra loro in buone azioni ed umiltà (certatim

omnes in bonis actibus, vel in humilitate faciat propensare)" (Cfr. Cap. 92,

1045C). La legislazione non è un mero capriccio di un abate dittatoriale e

nemmeno è necessariamente contraria al carattere di San Benedetto. Lo spirito

che sta dietro ad essa sembra essere molto in linea con le parole del prologo di

San Benedetto: “Se qualcosa è in qualche modo rigorosamente stabilito per

l'emendamento dei vizi. ... "

È stato affermato che la RM è un commento

alla Regola di San Benedetto. Se è un commento, allora perché l'autore non segue

la normale procedura di un commentatore, come fa così bene nel commento al Padre

Nostro che segue immediatamente il suo Prologo? Se rendiamo la RM un commento

della Santa Regola, allora siamo costretti a concludere che l'autore della RM

possedeva una strana combinazione di buon senso comune e di profonda intuizione

spirituale, ma una totale mancanza di procedura logica ed una mancanza di gusto.

Il suo commento procede in modo molto confuso. Invece di seguire i capitoli di

San Benedetto in successione, salta da uno all'altro, ne divide alcuni e

distribuisce sezioni di altri a piacimento in tutta la sua opera. Egli aggiunge

idee irrilevanti e non commenta alcune delle sezioni più belle della Regola.

Come commento la RM non ha senso.

Inoltre, è psicologicamente malsano

considerare la RM come successiva a San Benedetto, poiché quella posizione ci

costringerà ad accettare una teoria secondo cui l'autore della RM, possedendo

alcuni tratti mentali molto peculiari, ha prodotto una caricatura della Regola

di S. Benedetto. Perez de Urbel, ad esempio, nel discutere la liturgia della RM

dice: "È vero che il Maestro non parla degli inni

Te Deum o Te Decet, ma non

si può vedere in questo dettaglio un segno di antichità, poiché noi sosteniamo

che è contrario agli inni di ogni tipo, che sono stati formalmente esclusi dalla

liturgia in una parte notevole dell'Occidente". Ne testimoniano anche le

dichiarazioni piuttosto severe di Dom Justin McCann. Dopo aver parlato della

gentilezza e della cortesia che San Benedetto si aspetta dai suoi monaci, Dom

McCann afferma che "tale riconoscimento dei diritti personali e delle

distinzioni personali è estraneo allo spirito e contrario ai principi"

dell'autore della RM. Nel confrontare la prescrizione del Maestro (RM cap. 2) e

quella di San Benedetto (cap. 7) “Nel

consigliarsi con i fratelli”, dice Dom McCann: “Il Maestro,

more suo, ha storpiato il testo di San

Benedetto di questo capitolo e abbiamo l'impressione che non gli interessasse

molto questa disposizione; ma che comunque c'è. "

Ancora una volta Dom McCann dice: "Perché

ci sembra che la spiegazione più semplice di queste numerose differenze omogenee

è che il Maestro abbia esaminato il testo di San Benedetto, per così dire, con

la sua matita blu editoriale ed abbia cancellato ogni passaggio che implicava

che i monaci dovessero avere un ordine fisso o dovessero ricevere un trattamento

differenziato per una ragione qualsiasi. "

Dom Cappuyns sorvola sulle incongruenze che

siamo costretti ad imporre al carattere di Cassiodoro, se vogliamo accettarlo

come l'autore della RM. Egli occulta l'intero assunto con l'affermazione: “Il

linguaggio, lo stile, le fonti simili, la dottrina ed i dettagli bizzarri di

ogni tipo che sono caratteristici di quest'ultima (RM), ci costringono ad

imputarne la paternità a Cassiodoro. "

Queste conclusioni seguono necessariamente

l'ipotesi che la RM sia stata scritta più tardi della Regola di San Benedetto.

Inoltre, se esaminiamo la RM, la sua unità di stile e di scopo viene facilmente

rilevata. Questa unità lega l'intera RM, dal capitolo 1 al capitolo 95, in un

tutto composito. I dettagli della vivida descrizione che si trovano nel primo

capitolo sono caratteristici di diversi altri capitoli, come ad esempio i

capitoli 25, 26, 27, 69, per citarne solo alcuni. Lo stesso andamento delle

intestazioni dei capitoli mostra un'unità di intenti nella Regola. Tutte le

intestazioni concernono direttamente le regolamentazioni spirituali e temporali

delle comunità di monaci sotto un abate.

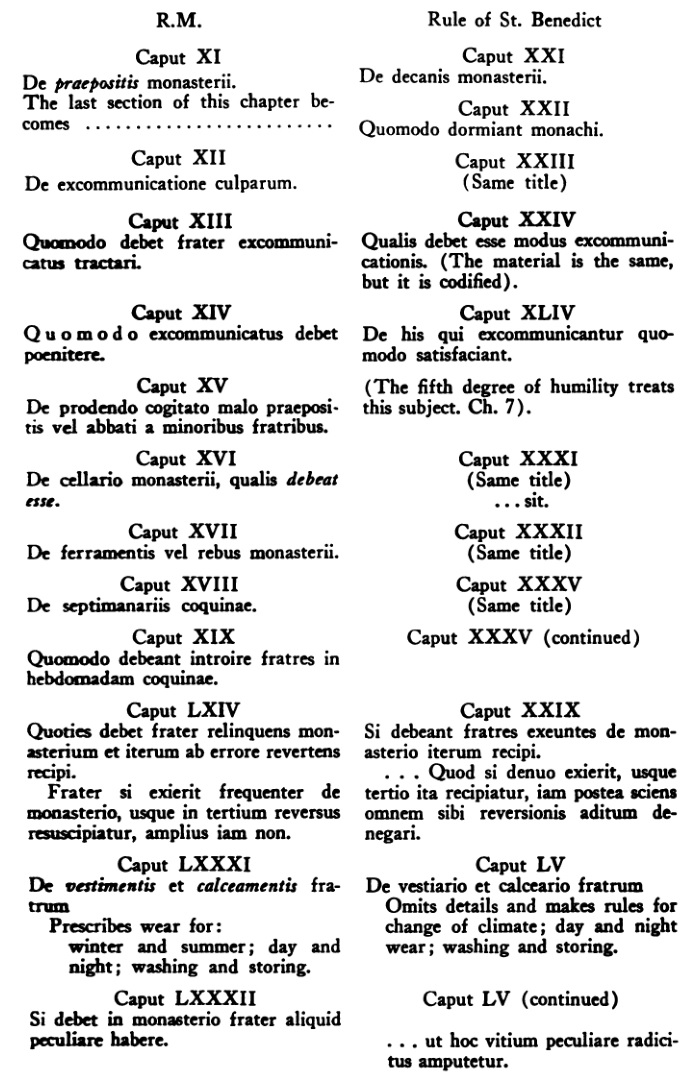

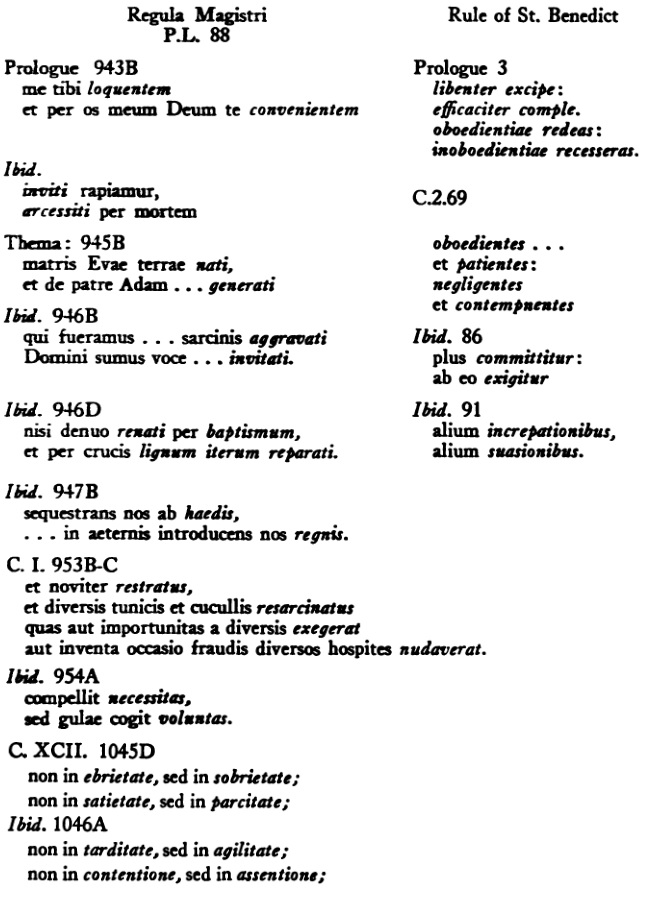

Confrontando lo stile e gli artifici

retorici della RM con quelli della Regola di San Benedetto, viene messa in luce

la somiglianza stilistica. I punti di confronto includono: a)

clausulae; b)

responsio; c) frasi che assomigliano a versi; d) rima ed assonanza.

a)

Clausulae (= Conclusione di un periodo o di una frase)

Le percentuali riportate di seguito per le

clausulae della Regola di San

Benedetto sono state ricavate dagli elenchi di

clausulae quantitative e accentuali fatte da Dom Anselmo Lentini nel

suo studio sul ritmo in prosa di San Benedetto

[17].

Nelle presenti tabelle sono incluse solo

clausulae in posizione finale.

|

R.M.

Planus

32.2%

Velox

31.2%

Taddus

19.2%

Trispondaicus

4.8%

Medius

4.8%

Dispondeus dactylicus

0.96%

No cursus

6.7% |

Regola di San Benedetto

Planus.

30.7%

Velox

11.2%

Taddus

16.3%

Trispondaicus

13.2%

Medius

14.6%

Dispondeus dactylicus.

3.2%

No cursus

10.6% |

La percentuale dell'uso di parole di cinque

o più sillabe nella posizione finale è del 3,8% per la RM e del 12,4% per la

Regola di San Benedetto.

A giudicare da tutti i dati precedenti, si

deve concludere che le due Regole sono state scritte da due autori distinti o

che lo stesso autore abbia interrotto l'uso studiato delle

clausulae. Quest'ultima conclusione è abbastanza probabile poiché,

da giovane, San Benedetto si trovò di fronte al compito di scrivere una Regola

per i monaci che si erano posti sotto la sua guida. Mentre scriveva, si

conformava naturalmente agli standard di scrittura formale che aveva imparato a

scuola. Più tardi, quando tornò a rivedere il suo precedente lavoro, essendo ora

più vecchio, meno preoccupato dello stile e più concentrato sulla precisione e

immediatezza nella legislazione, trascurò in larga misura il ritmo della prosa.

Inoltre, le differenze osservate nell'uso delle

clausulae non mostrano un'incongruenza di stile, ma

piuttosto un'osservanza meno rigorosa di un tecnicismo della retorica. La

consistenza nell'uso del cursus nelle

due Regole è indicata dal fatto che la RM osserva una normale tipologia del

59,7% delle occorrenze del cursus planus

negli esempi riportati, e la Regola di San Benedetto osserva il

cursus planus nel 56,3% di tutti i suoi utilizzi del

planus.

b)

Responsio

Il ritmo della prosa non si esaurisce nel

susseguirsi di proposizioni considerate singolarmente. Nella Regola di San

Benedetto le cadenze delle frasi successive sono spesso armonizzate in modo che

la ripetizione regolare dello stesso o di un simile finale ritmico produca un

piacevole effetto sonoro. L'uso di questo espediente retorico si chiama

responsio.

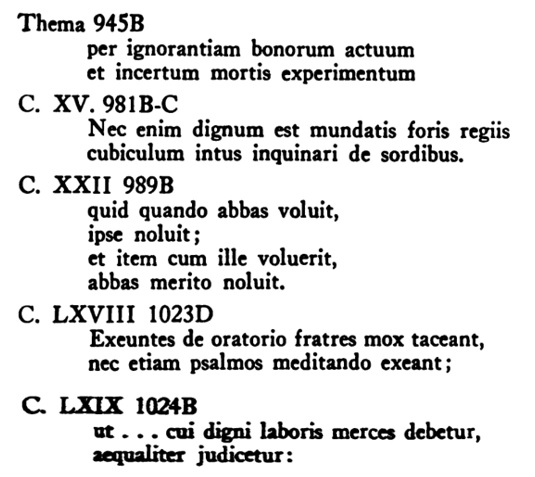

I due esempi riportati di seguito indicano

il tipo di responsio che si trova

nella Regola di San Benedetto.

I seguenti esempi di

responsio presi dalla RM sembrano molto simili a quelli di San

Benedetto.

c)

Frasi che assomigliano al versetto

Nella regola di San Benedetto, oltre alla

responsio di

clausulae, troviamo spesso due frasi o clausole che producono

l'impressione di distici in versi. Così l'osservazione vale anche per la RM,

come indicano gli esempi sopra citati sotto

responsio ed i seguenti esempi.

d)

Rima ed assonanza

"L'assonanza, e spesso la rima genuina, è

così frequente nella Regola di San Benedetto, che non possiamo ignorarla in

silenzio", dice Dom Lentini. Le stesse parole possono essere applicate alla RM.

Esempi tratti dalle due Regole, posti in colonne parallele, mostrano che questa

caratteristica è comune allo stile di entrambe.

Esempi di

somiglianze retoriche e stilistiche nelle due Regole potrebbero essere

moltiplicati ancor più, ma quelli sopra riportati sono sufficienti a dimostrare

un'altra notevole somiglianza che esiste tra la RM e la Regola di San Benedetto.

In conclusione,

si deve riconoscere che le intricate interrelazioni psicologiche tra le due

Regole e l'intreccio dell'identità testuale non possono essere spiegate in modo

soddisfacente, a meno che non si ponga un autore per entrambe le Regole. Siamo

certi che San Benedetto ha scritto la Regola che abbiamo oggi. Se accettiamo la

RM come il suo lavoro giovanile, allora abbiamo una spiegazione naturale per la

sua paternità, la sua data ed il luogo di origine, e possiamo anche dare un

ragionevole conto delle differenze psicologiche che esistono tra la RM e

l'attuale Regola di S. Benedetto. Se una persona prima di San Benedetto ha

scritto la RM, allora San Benedetto resta privo di ogni pretesa di originalità.

Ma le parole di san Gregorio Magno e del

sensus communis di tutti i secoli passati si oppongono a ciò. Inoltre, il

personaggio di San Benedetto, come abbozzato da Papa San Gregorio, sembra

coincidere con quello del Magister. La

RM difficilmente avrebbe potuto essere scritta dopo il tempo di San Benedetto,

perché la sua interpretazione diventerebbe allora priva di senso come un film al

contrario. Questa teoria comporta anche implicazioni ingiustificabili sul

carattere dell'autore della RM. Infine, le grandi somiglianze di retorica e di

stile sono una forte evidenza che le due Regole sono opera di una sola persona.

Possiamo concludere che la RM può essere meglio spiegata considerandola come

l'opera precedente di San Benedetto.

[1]

In seguito abbreviata in RM. Il testo è stato pubblicato nel volume 88,

col. 943-1052 della Patrologia Latina di J. P. Migne – Parigi 1850

[2]

D. M. Cappuyns, “L’auteur de la Regula Magistri: Cassiodore,”

Recherches de théologie ancienne et médiévale, XV (1948), 209-268.

Oltre a Cappuyns, anche i seguenti autori sostengono la priorità della

Regola di San Benedetto: D. B. Capelle, “Cassien, le Maître et saint

Benoît, "Recherches de théologie ancienne et médiévale, XI

(1939), 110-118; Aux origines de la Règle de saint Benoît," ibid.,

pp. 375-388; “Un plaidoyer pour la Règle du Maître,” ibid., XII

(1940), 5-32; “Le Maître anterieur a saint Benoît?” Revue d’histoire

ecclésiastique, XLI, (1946), 66-75.—D. A. Lambert, “Autour de la

Règle du Maître,” Revue Mabillon, XXXII (1942), 21-79.—D. C.

Lambot, “Passage de la Regula Magistri dépendant d’un manuscrit

interpolé de la Règle

Bénédictine,” Revue Bénédictine, LI (1939), 139-143.—D.

J. McCann, “The Rule of the Master,” Downside Review, LVII

(1939), 3-22; “The Master’s Rule Again,” ibid., LVIII (1940),

150-159. D. J. Pérez de Urbel, “La Règle du Maître,” Revue d’histoire

ecclésiastique, XXXIV (1938), 707-739; “Le Maître et saint Benoît,”

ibid., 756-764.

Gli autori che seguono sostengono

invece

la priorità della R.M.: D. M. Alamo,

“La Règle de saint Benoît éclairée par sa source, la Règle du Maître,”

Revue d’histoire ecclésiastique, XXXIV (1938), 740-755; “Noveaux

éclaircisements sur le Maître et saint Benoît,” ibid., XXXVIII

(1942), 332-360.—F.

Cavallera, “La Regula Magistri et la Règle de saint Benoît. Le

problème littéraire” Revue d’ascétique et de mystique, XX (1939),

225-236; “La Regula Magistri sa doctrine spirituelie,” ibid.,

337-368; “Où en est la question de la Règle du Maître et de ses rapports

avec la Règle de saint Benoît?” ibid., XXIV (1948), 72-79.—D. A.

Genestout, “La Règle du Maître et la Règle de saint Benoît,” Revue

d’ascitique et de mystique, XXI (1940), 51-112; “Le plus ancien

témoin manuscrit de la Règle du Maître, le Parisinus latin 12634,”

Scriptorium, I (1946-47, 129-142; “Unité de composition de la Règle

de S. Benoît et de la Règle du Maître d’après leur manière d’introduire

les citations de l’Ecriture,” Studia Anselmiana XVIII-XIX (1947),

227-272.—M. F. Masai, “La Règle de saint Benoît et Regula Magistri,"

Latomus VI (1947), 207-229.

[3]

McCann, “The Rule of the Master,” op. cit., pag.4.

[4]

Dom Cuthbert Butler, Sancti Benedicti Regula Monasteriorum (Friburgi,

Briagoviae, 1935).

[5]

Gregorii Magni Dialogi, ed. U. Morrica (Roma, 1942), II,36.

[6]

Cappuyns, op. cit., p. 265.

[7]

Sono state esaminate le seguenti sezioni della RM: Prologo;

Tema fino a col. 949D;

Capitolo 1, da 951C fino alla fine; Capitolo 2, 957A-B, Capitolo 3, da

958C fino alla fine; Capitolo 4, Capitolo 5, Capitolo 6, Capitolo 7, da

960B a 962C; Capitoli dal 62 al 79 compreso. La

Clausulae seguite da un

periodo, un punto esclamativo od interrogativo sono state considerate

come aventi posizione finale. Sono state escluse le citazioni della

Scrittura.

[8]

La base per il confronto è il criterio usato da Cassiodoro così come

indicato da Sorella Mary Josephine Suelzer,

The Clausulae of Cassiodorus

(Washington, D.C., 1944), pag. 18-20. Le percentuali per Cassiodoro si

trovano alle pag. 40-41.

[9]

B.H. Skahill, The Syntax of the Variae of Cassiodorus (Washington, D.C.,

1934), p. 200.

[10]

Gli esempi sono stati estratti dalle seguenti sezioni delle opere di

Cassiodoro: Institutiones,

Praefatio 1; Libro I, Cap. 14, 3.4 (Mynors, opera citata);

Expositio in Psalterium, Salmo

1 (PL, vol. 70, 96-100); De Orthographia (PL, vol. 70, 1239-1243).

[11]

Dialogi,

II, 3: magistri adiutor coepit existere; ibid. 8: quia magistri corpus

necare non potuit.

[12]

L’argomento degli articoli di Capelle e di Cappuyns, menzionati nella

precedente nota 2, è che la RM si basa su di una primitiva Regola di san

Benedetto.

[13]

Il fatto che la RM legifera per comunità grandi e piccole (cap. 11) non

contrasta necessariamente col fatto che sia stata scritta a Subiaco,

dove S. Benedetto aveva stabilito dodici monasteri di pari dimensioni,

secondo S. Gregorio (Dial.,

II, 3). Questi monasteri non poterono rimanere di pari dimensioni molto

a lungo, perché continuarono a crescere e ad espandersi.

Inoltre, S. Benedetto era a conoscenza di altre comunità della zona. Egli conosceva

Vicovaro e lo spirito dei suoi monaci ancor prima che gli chiedessero di

diventare loro superiore.

Se questi monaci avrebbero potuto mettersi sotto la sua guida mentre era

ancora un eremita, non è certo irragionevole supporre che altre abbazie

dei dintorni avrebbero voluto adottare la sua Regola dopo che Benedetto

fondò i suoi dodici monasteri.

[14]

Questo testo è utilizzato come base per affermare che la RM non è stata

scritta in Italia. Si confronti Pérez de Urbel, “La règle du Maître,”

op. cit., Pag.734; McCann, “The Master’s Rule Again,” op. cit. pag. 153

n.1. Il testo latino della RM recita così:

dicunt se porro a finibus advenire

Italiae. Dom McCann lo traduce così: “e dichiarano di aver fatto

molta strada, dai confini dell’Italia” (Ibid., pag.154). Il testo latino

non implica necessariamente che gli oratori non fossero residenti sul

suolo italiano.

Aggiunta del

traduttore.

Nella nota relativa a questo argomento che si trova nel volume 2° della

Regola del Maestro a cura di Marcellina Bozzi OSB, Paideia Editrice

1995, si legge: “a finibus…

Italiae: espressione ambigua, potendosi intendere che hanno

attraversato tutta l’Italia, venendo dai suoi confini, oppure che

giungono da un paese lontano cioè l’Italia; con

fines = territorio, secondo un

uso più comune”.

[15]

Paul Delatte, “Commentario alla

Regola di S. Benedetto”, a cura del convento di S. Benedetto in

Bergamo, 1951, pag. 121.

[16]

L’ultimo paragrafo di questo capitolo, la descrizione delle gioie del

cielo, è tolto quasi letteralmente dalla leggenda di san Sebastiano (AA.

SS. II, Gen. 20), 631.

[17]

Dom Anselmo Lentini, Il ritmo

prosaico nella Regola di S. Benedetto (Montecassino, 1942). Gli

elenchi di clausulae, che includono solo quelle in posizione finale, sono

contenuti nelle pagine 35-43. Lo

spondaicus dactylicus è trattato come

medius ed il

dactylicus spondaicus come

planus. Dom Lentini elenca le

clausulae nelle quali non si

trovano ritmi particolari alla pagina 56.

Ritorno alla pagina iniziale: "Regole monastiche e conventuali"

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

4 ottobre 2020

a cura

di

Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net