Il monachesimo bizantino

Il Monte Athos (la Santa Montagna)

Estratto da “Il monachesimo bizantino”, di Maciej Bielawski, Abbazia San Benedetto 2003- Messo a disposizione dall’autrice su sito academia.edu

-

Origini monastiche sul Monte Athos

-

Pietro l’eremita o l’Athonita

Origini monastiche sul Monte Athos

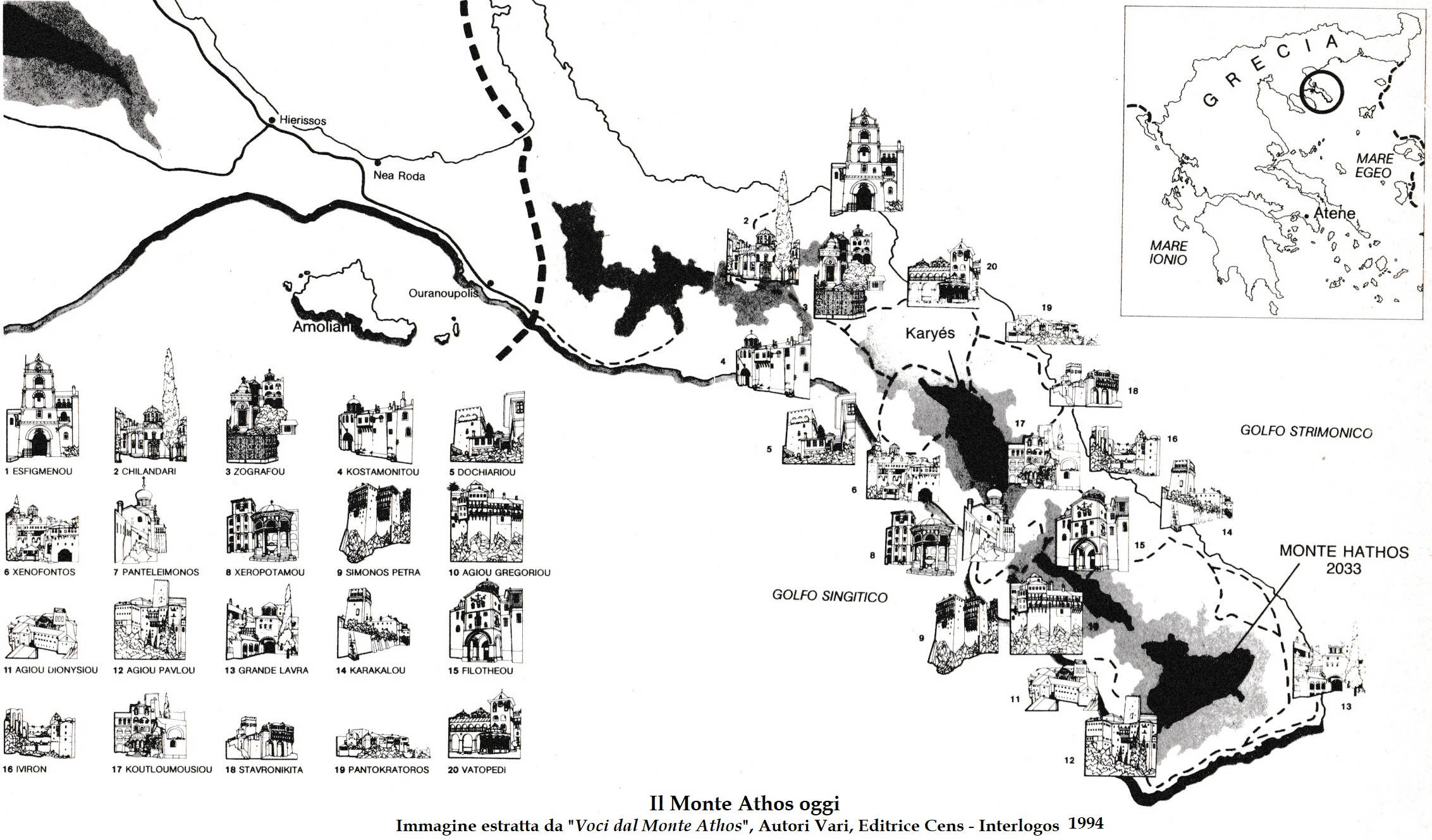

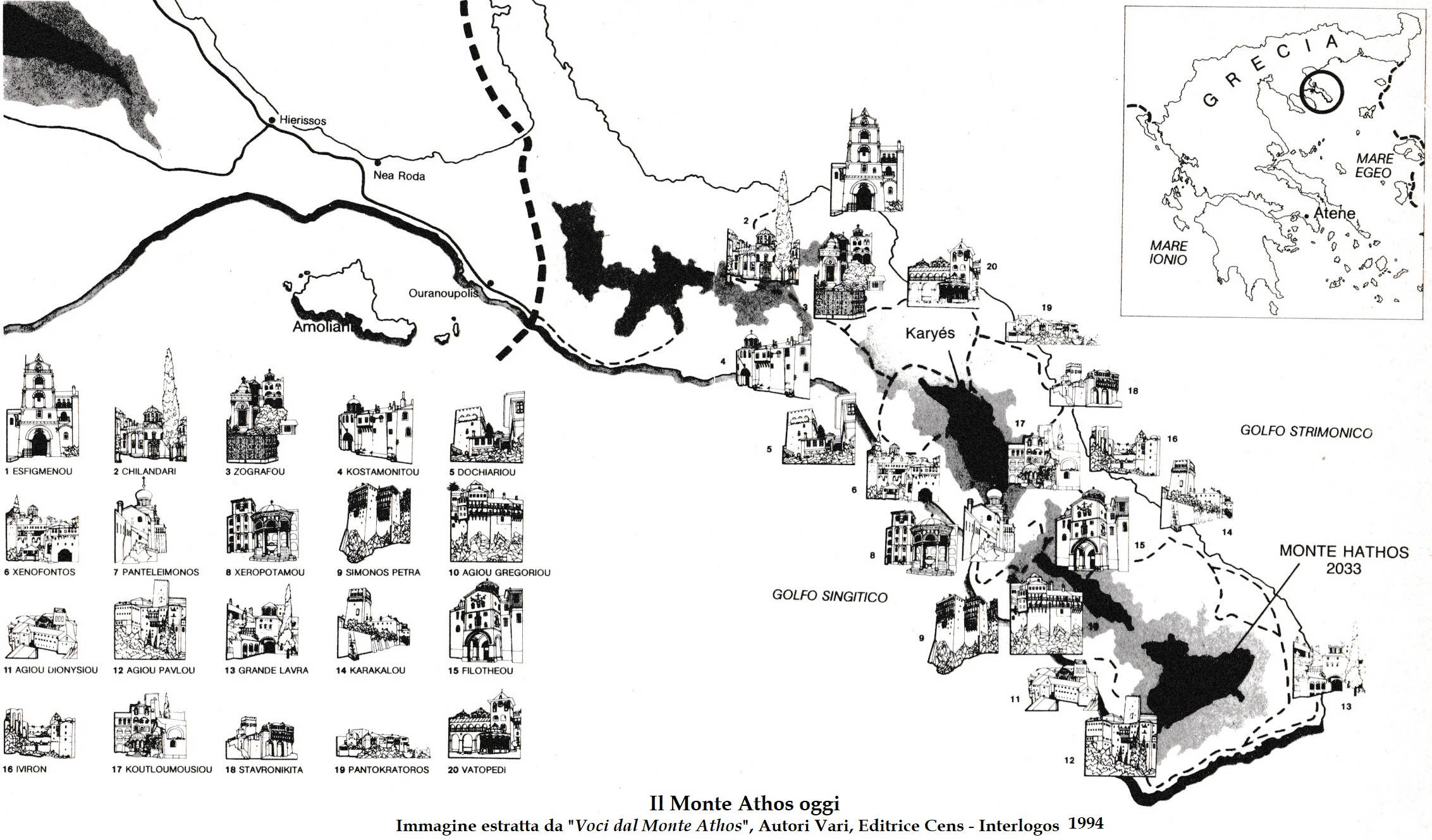

Il Monte Athos è situato a sud-est di Salonicco. È una penisola lunga circa trenta chilometri, con una larghezza che va da sette a dodici chilometri. La cima più alta della catena di montagne che copre questa penisola arriva a 2033 metri; chiamata Athos, ha dato il nome a tutta la penisola. Con l’andare dei tempi questo luogo è diventato il simbolo del monachesimo bizantino. Il Monte Athos è anche chiamato e considerato Santa Montagna (in greco Aghion Oros) e i monaci che vi vivono possono portare l’onorato nome di aghioriti o di athoniti. Basilio di Iviron, un monaco contemporaneo dell’Athos, in modo poetico e simbolico riassume il fascino di questo luogo, dal quale proviene anche l’importanza per il mondo monastico: «Pochi anni fa, il mio ritorno all’Haghion Oros si rivelò una mistagogia. Il sole tramontava. Il mare era calmo. Navigavamo lontani dalla penisola, movendoci direttamente, con un piccolo scafo, da Ouranoupolis a Dafni. L’Athos mi è apparso smeraldo, tutto celeste. La penisola dell’Oros, avvolta dallo stesso splendore. I monasteri biancheggiavano sulla sponda del mare. Non era uno spettacolo esteriore che i nostri occhi coglievano. Né una bellezza sensibile. Non era semplicemente un momento di pace. Tutto l’Oros, la natura, l’Athos, i monasteri, i boschi, gli scogli erano carichi di luce gioiosa, permeati di una celeste bellezza. L’Oros si rivelava invisibilmente come veramente Haghion, santo. L’epiteto della santità non appariva qualcosa di estraneo alla sua costituzione. Avvertivi che se qualcuno avesse potuto dissolverlo, come una zolla di terra, da tale dissoluzione sarebbe scaturita una luce abbacinante, una fragranza simile a quella che ha inondato l’universo il giorno della Risurrezione» (AA. VV., Voci del Monte Athos, Cens-Interlogos, 1994, pp. 7-8).

Spesso il monachesimo aghiorita o athonita è considerato come la sintesi e il rappresentante dell’essenza del monachesimo bizantino, perciò spesso si ritiene che dal Monte Athos tutto derivi, tutto dipenda e a cui tutto converga. Bisogna però affermare che l’odierna fama, pressoché mitica, del Monte Athos è il risultato di una storia assai lunga, in cui sono confluiti il genio del luogo, una ben riuscita legislazione, un numero considerevole di personalità straordinarie, che lì hanno vissuto e insegnato la via monastica, e forse un po’ di fortuna nella storia, capace di spingere il pensiero a contemplare il mistero della provvidenza. Per adesso, tuttavia, ci interessano le origini della vita monastica su questa penisola e i primi secoli della sua esistenza.

Forse i primi eremiti apparvero sul Monte Athos nel VII secolo, attirati dalla bellezza naturale della penisola, che sembrava fosse stata creata proprio per il loro stile di vita. Durante la crisi iconoclasta e l’avanzare della conquista dei musulmani, questo luogo divenne un “rifugio piacevole” per un numero sempre crescente di monaci. Ma i ricercatori dell’esichia si trasferivano su questa penisola non solo perché vi erano costretti, ma anche perché piaceva loro: come, per esempio, si dice di Eutimio il Giovane che, a metà del IX secolo, si spostò dal Monte Olimpo al Monte Athos, avendo «sentito della tranquillità del luogo».

Proprio in questo periodo (IX/X secolo), tra i monaci del Monte Athos si diffuse il racconto riguardante un certo Pietro, chiamato l’eremita o l’Athonita e rimasto il simbolico iniziatore della ricerca dell’esichia e della solitudine, che fortemente caratterizza il monachesimo athonita. Le vite dedicate a questo personaggio narrano che Pietro (vissuto a cavallo dei secoli VIII e IX), in quanto soldato, fu catturato dagli arabi e imprigionato a Samarra. In prigione fece voto che, se fosse stato rilasciato, si sarebbe fatto monaco. Appena liberato grazie a un particolare intervento attribuito a san Nicola, Pietro si recò a Roma per venerare i luoghi degli apostoli e dei martiri e, accolto dal papa, si consacrò a Dio come monaco. Il luogo del suo tenore di vita monastica gli fu indicato, secondo uno dei suoi biografi (il monaco Nicola del X secolo), dalla Madre di Dio che gli disse: «La tua dimora sarà sul Monte Athos che su mia richiesta ho ricevuto in eredità da mio Figlio e Dio. Là quelli che abbandoneranno i turbamenti mondani e abbracceranno le cose spirituali, secondo le loro forze, e invocheranno il mio nome in verità, fede e disposizione d’animo, trascorreranno la vita presente nell’assenza di preoccupazioni e guadagneranno la futura per mezzo di opere gradite a Dio. Questo monte mi dà grande diletto e il mio spirito su di esso si rallegra: so infatti con certezza che verrà un tempo in cui sarà colmo di monaci da un capo all’altro e, se essi seguiranno i comandamenti salvifici, la misericordia del mio Figlio e Dio non si allontanerà da loro. E li diffonderò nel meridione e nel settentrione del monte, e l’avranno in possesso da mare a mare, e renderò rinomato il loro nome in ogni contrada sotto il sole e proteggerò quelli che persisteranno su questo monte».

Secondo la leggenda Pietro, stabilitosi sul Monte Athos, vi visse totalmente nascosto per 53 anni e la fama della sua santità si diffuse soltanto dopo la sua morte. Un altro suo biografo (Giuseppe l’innografo, IX secolo) così ha raccontato le sue vicende in un canone: «Sulla terra ha ucciso le membra per far vivere l’anima, e ha così guadagnato la vita eterna. Ancora sulla terra è diventato parte dei cori angelici e ha contemplato nell’esychia la bellezza divina. Nascosto sulle montagne, lontano dagli uomini, ha elevato la sua mente alla bellezza celeste. Dimorando nelle montagne e nelle grotte e aspirando all’elevazione divina, ha inaridito le sorgenti delle passioni. Salendo sul monte delle virtù, come Mosè ha contemplato Dio. Illuminato in tutte le facoltà dell’anima, è stato glorificato. Liberato da ogni passione, si è rivestito dell’impassibilità come di un mantello. (…) Come santo monaco, ha preso sulle sue spalle la croce. (…) Ha scelto la povertà volontaria, l’afflizione perseverante e la mitezza e ha così avuto in eredità la terra dei miti. Ha vinto le passioni e si è addormentato nel sonno dei giusti. Ha abitato il Monte Athos come Elia il Carmelo. Ha ricercato Dio nell’esychia ed è stato ritenuto degno di contemplarlo». Queste descrizioni, anche se un po’ leggendarie e poeticamente stilizzate, riassumono bene l’ideale del Monte Athos, in cui domina la ricerca della luce di Dio nell’esichia e nel nascondimento, che tuttavia sboccano nella feconda bellezza che attraversa i tempi e gli spazi al di là della stessa Santa Montagna e dell’impero bizantino.

Fino alla metà del X secolo, sul Monte Athos dominava una “armoniosa varietà” di stili di vita monastica; i monaci, nonostante la loro dedizione alla solitudine e all’esichia, non rifiutavano la possibilità della vita in comunità più numerose e avevano contatti assai sviluppati con l’Asia Minore e con Costantinopoli. Un certo cambiamento, che garantì per il futuro lo straordinario sviluppo della vita monastica in questo luogo, si è verificato quando al Monte Athos arrivò Atanasio, chiamato ovviamente l’Athonita (ca. 925-1001), che qualche volta è considerato per certi aspetti fondatore della Santa Montagna in quanto “repubblica monastica”, perché grazie anche alla sua attività, molte delle tendenze monastiche già esistenti sul Monte Athos da una parte sono state in qualche modo riassunte. Ma d’altra parte l’opera di Atanasio ne ha dato uno nuovo invio sia spirituale sia istituzionale.

Il futuro monaco Atanasio nacque, circa nel 925, a Trebizonda e fu battezzato col nome Avraamos (Abramo). La sua famiglia era benestante, ma i genitori morirono presto e della sua educazione si occupò Zobinezar, lo stratega della capitale, Costantinopoli. In questo periodo, Avraamos, da una parte, si preparò a una carriera burocratica, coltivando le conoscenze che aveva nella capitale dell’impero, dall’altra – secondo i suoi agiografi –, praticò l’ascesi, essendo “come monaco in mezzo a non-monaci”. A un certo punto Avraamos semplicemente lasciò la capitale per recarsi presso Michele Maleinos (894-961), abate di un monastero sulla montagna Kyminas in Bithynia, da lui conosciuto durante il periodo dei suoi studi, quando questo abate veniva a Costantinopoli per visitare suo nipote, il futuro imperatore Niceforo Foca (963-969), su cui cercava di esercitare un certo influsso. Il monastero di Kyminas era una lavra semi-anachoretica, dove la vita di comunità era considerata una preparazione alla solitudine. Atanasio passò in questo monastero circa quattro anni, e poi ancora due come eremita nelle sue vicinanze (ca. 952-958). In seguito, mosso dal desiderio di una solitudine più assoluta, e forse anche per fuggire da Michele Maleinos che lo voleva quale suo successore nel monastero di Kyminas, Atanasio si ritirò sul Monte Athos, stabilendosi nell’estremo sud della penisola.

Nel 961, trovandosi a Creta per ragioni tutt’oggi sconosciute, Atanasio incontrò un amico dei tempi degli studi a Costantinopoli, Niceforo Foca. Questi, in qualche modo, riuscì a convincerlo a fondare proprio sul Monte Athos un monastero strettamente cenobita, di tipo studita, nel quale lo stesso Niceforo desiderava entrare – purtroppo, col diventare nel 963 imperatore (ucciso poi presto, cioè nel 969), non riuscì a realizzare questo progetto. Ma la spinta era stata data e Atanasio si mise al lavoro costruendo la Grande Lavra e organizzandovi la vita comunitaria. Questo fu uno dei cambiamenti più misteriosi nella vita di Atanasio e nella storia del monachesimo athonita – una certa rinuncia all’ideale eremitico e lo spostamento d’attenzione verso la vita comunitaria. Di fatti, la Grande Lavra, anche se chiamata “lavra” (cioè luogo che per definizione favorisce la vita eremitica), divenne veramente un monastero cenobitico, ispirato alla tradizione studita.

Negli anni successivi, (prima del 969), Atanasio divenne consigliere privato dell’imperatore Niceforo. Era anche molto legato ad alcune famiglie aristocratiche della capitale. Proprio grazie a questi legami, in breve tempo, riuscì a costruire un imponente edificio, non a caso chiamato la “Grande” Lavra. Atanasio dedicò tutte le sue energie e i lunghi anni della sua vita alla costruzione materiale e spirituale di questo monastero. Morì durante i lavori dell’edificio della chiesa, o forse durante un incendio, tra il 997 e il 1001.

Oltre alle mura della Grande Lavra, Atanasio ha lasciato alla posterità del Monte Athos anche il suo Typikon. Questo testo, finora conservato nella torre di Karyès, fu redatto nel 972 e, in quanto scritto su una pelle di capra lunga circa tre metri, è chiamato tràgos (che in greco significa caprone). Firmato dall’imperatore stesso e da 47 tra monaci e abati, è forse il documento più importante del Monte Athos. Con esso la Grande Lavra divenne autodespotos, cioè esentata, libera dal governo ecclesiale o civile, e dipendente in modo diretto soltanto dal proprio abate e dall’Imperatore, che però risiedeva lontano. Forse proprio questo fatto, che in seguito ha segnato tutte le future legislazioni athonite, oltre allo splendore della natura e all’impegno dei monaci, ha garantito uno sviluppo del tutto speciale del Monte Athos.

Il Typikon di Atanasio contiene 28 capitoli, di cui 14 sono stati letteralmente trascritti dai 24 capitoli del Testamento di Teodoro Studita, ed è accompagnato da altri documenti ispirati alla riforma studita, come l’Hypotyposis (regolamento che contiene tra le altre le indicazioni per il refettorio e la liturgia) e la Diatyposis, che completa alcune direttive soprattutto penitenziali del Typikon. Alla luce di questi testi si nota come, nella visuale di Atanasio, il monaco fosse chiamato alla conversione e al pentimento, mediante la scelta del martirio interiore dell’obbedienza, che lo legava intimamente a Cristo. Il lavoro principale del monaco era la preghiera, concepita come un atto liturgico e comunitario. Nella Grande Lavra, allo stesso modo della preghiera, anche i pasti erano comunitari. Si vede chiaramente come la preoccupazione per la dimensione comunitaria della vita dei monaci fosse al centro della legislazione di Atanasio. Per questo, anche l’ospitalità era vista come un atto comunitario e non individuale. Alcuni scorgono in tutto questo anche un possibile influsso non solo di Teodoro Studita, ma anche della Regola di San Benedetto – si sa che tra i membri del nucleo originario della Grande Lavra vi erano alcuni monaci latini.

Nonostante questa insistenza sulla vita e l’organizzazione cenobitica, Atanasio non ha escluso però dalla sua visione della vita monastica la possibilità della vita eremitica, che tuttavia doveva mantenere un qualche legame con la comunità del monastero (per esempio, attraverso la presenza alle celebrazioni domenicali e festive). Secondo Atanasio, ambedue gli stili di vita monastica erano uguali – ognuno era in grado di portare alla perfezione. Questa finestra del monastero di Atanasio, schiusa verso l’eremo, da una parte costituiva una “novità” di Atanasio rispetto alla legislazione studita, e, d’altra, ha conferito un certo dinamismo fecondo e ben riuscito al rapporto tra la comunità e il solitario, segnando profondamente e così ben caratterizzando lo stile della vita athonita.

Nella visuale di Atanasio anche la povertà doveva essere comunitaria. Povero rimaneva allora non solo il monaco, ma anche la comunità. Per questo era vietato da Atanasio il possesso di bestiame di sesso femminile: senza di esso non sarebbe stato possibile sviluppare fattorie e in seguito dedicarsi al commercio – i monaci del Monte Athos non sono mai diventati i cistercensi di Bisanzio. Il divieto di avere bestiame femminile era di provenienza studita – si ricordi che nello studion la povertà era di enorme importanza. Atanasio non ha fatto che applicare le esigenze di una riforma monastica urbana, avvenuta più di cento anni prima, al suo progetto realizzato sulla Santa Montagna. Nella stessa linea si situava il divieto di avere schiavi nel monastero, anche se Atanasio – essendo figlio del suo tempo – non condannava la schiavitù in sé.

Figura centrale della struttura comunitaria della Grande Lavre era l’abate (hegoumenos – da cui egumeno). Tutto il governo dipendeva da lui, mentre egli stesso era lasciato quasi totalmente indipendente (autexousion) da altri poteri civili ed ecclesiali. Atanasio nel suo Typikon raccomandava all’abate di non viaggiare, ma di rimanere nel monastero. L’abate, poi, non doveva distinguersi dagli altri per il vestito e non poteva dispensarsi dai lavori manuali. La sua occupazione centrale era di tipo spirituale, inclusa la prassi del discernimento e della conoscenza dei pensieri, che venivano esercitate a favore dei suoi monaci. Atanasio non faceva distinzione tra abate e padre spirituale – il governo era totalmente centralizzato.

La struttura originaria della Grande Lavra allora era: l’abate, il suo consiglio composto da 15 altri monaci, 5 posti per gli eremiti. Il noviziato, della durata da 1 a 3 anni. Il monastero originariamente era progettato per 80 monaci, ma ben presto dovette accoglierne 120. Si dice infatti che, già a 50 anni dalla sua fondazione, nella Grande Lavra risiedessero 150 monaci, mentre in tutta la penisola ve ne fossero forse circa 3.000.

L’attività di Atanasio l’Athonita, la costruzione della Grande Lavra e la redazione del Typikon del 972 sono un momento-matrice che, da una parte, riassume in sé le tendenze anteriori del monachesimo bizantino sul Monte Athos e, d’altra, le indirizza verso futuri sviluppi. Come si è detto, l’ambiente naturale della Santa Montagna, la riuscita combinazione tra il cenobio e l’eremo e la protezione da parte dell’imperatore hanno fatto sì che il luogo col tempo diventasse il centro del monachesimo, della spiritualità e della santità bizantine.

All’epoca dell’Impero bizantino, al primo Typikon si aggiunsero il Typikon di Costantino IX Monomonaco, del 1045, e finalmente quello di Manuele II Paleologo, del 1406. Nel 1313 un decreto di Andronico II sottomise il Monte Athos all’autorità del patriarca di Costantinopoli. Lungo i secoli la pace della Penisola non di rado venne disturbata: fu invasa dai pirati, distrutta dalla quarta crociata (1204-1261) e, tra il 1387 e il 1403, per la prima volta cadde nelle mani dei Turchi che la ripresero di nuovo, in seguito, nel 1430, stendendovi sopra per secoli il loro potere – senza però mai riuscire a provocare totalmente la cessazione della vita monastica sulla Penisola.

Ancora nella stessa epoca in cui viveva Atanasio l’Athonita, vennero edificati molti altri numerosi e prestigiosi monasteri della Santa Montagna come: Vatopedi, Dochiariu, Stavronikita, Filotheu, Iviron, Panteleimon o Chilandari. Una nuova fioritura e il moltiplicarsi della presenza di grandi monasteri si verificarono nel XIV secolo, quando furono fondati monasteri come: Grigoriu, Simonos Petra, Pantocratoros o Dionissiu. Con il tempo si è venuto anche costituendo un modo di governare la vita su questa Santa Montagna, attuato attraverso un consiglio comune dei rappresentanti di alcuni tra i principali monasteri. Bisogna ricordare, inoltre, che sul Monte Athos, accanto a questi grandi o principali monasteri (col tempo il loro numero arrivò a 20), erano sempre presenti realtà monastiche più piccole, come skiti e numerosissimi eremitaggi.

Ancora all’epoca bizantina, il Monte Athos era il luogo in cui diverse nazioni e chiese locali volevano costituire i loro propri monasteri. Questo fenomeno fu visto come un modo per possedere propri rappresentanti in un luogo sacro. D’altra parte, attraverso questi contatti il monachesimo dell’Athos ha esercitato il suo influsso sui monasteri e sulla vita ecclesiale di altre chiese e nazioni. Così, per esempio, il monastero di Iviron era georgiano, Sografu bulgaro e le origini del monastero Kultumussiu risalgono forse a qualche santo venuto dall’Etiopia. Il monastero di Chilandari fu rifondato e occupato dai Serbi, Panteleimon prevalentemente dai monaci russi e quello di Grigoriu da Valichi e Moldavi. È bene forse ricordare che nel monastero di S. Maria degli Amalfitanti dal 985 al 1287 abitarono i monaci benedettini di Benevento.

Come è stato affermato (H.G. Beck), uno dei lati deboli del monachesimo bizantino fu la mancanza di continuità e una debolezza nell’organizzazione strutturale, per cui tale monachesimo non ha potuto giocare un ruolo importante nella cultura dell’impero, come avvenne in Occidente con i benedettini, i cistercensi e altri ordini religiosi. Si potrebbe discutere su questa tesi e sicuramente verrebbe a contraddirla l’esempio del Monte Athos. Un insieme di monasteri e di convivenze di monaci lungo i secoli ha fatto di questo luogo un vero tesoro, in cui confluiscono: la ricchezza delle forme architettoniche, la bellezza degli affreschi e delle icone, avvolte da sempre con l’incenso, con il canto e con il silenzio dei monaci oranti, l’immenso materiale accumulato nelle biblioteche, che danno testimonianza di una cultura monastica bizantina estremamente valida. La Santa Montagna ha conservato, sviluppato e trasmesso questi valori attraverso i tempi della storia ed è divenuta anche epicentro della loro irradiazione in svariate terre fuori di Bisanzio. Sarebbe difficile immaginare il monachesimo bizantino e il monachesimo cristiano nell’insieme senza il Monte Athos.

Ritorno alla pagina su "Sant'Atanasio l'Atonita"

Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

12 febbraio 2021 a cura di Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net