Estratto da “Il monachesimo“ - Editori Laterza

Paolo Uccello, Episodi di vite di eremiti (Tebaide)

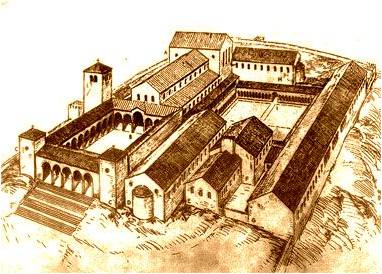

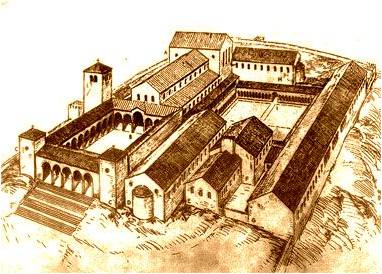

Monastero di Montecassino in un'antica stampa

|

di Salvatore Pricoco Estratto da “Il monachesimo“ - Editori Laterza |

|

Paolo Uccello, Episodi di vite di eremiti (Tebaide) |

Monastero di Montecassino in un'antica stampa |

1. Le specie monastiche

Eremitismo e cenobitismo sono, come si è già avuto modo

di dire, le due forme principali della vita monastica. Forma originaria, e

caratteristica primaria del

monachesimo

universale, da quello indiano, bramanico o buddista a quello cristiano, suole

essere considerata la condizione dell’asceta che vuole vivere 'solo’, celibe e

libero da ogni coinvolgimento nella società, fisicamente distaccato da ciò a cui

rinuncia. A essa si suole dare il nome di anacoretismo (dal termine greco

anachòresis, che

propriamente è il trasferirsi da luoghi abitati nella solitudine della

chòra> il territorio

extra-urbano), o di eremitismo (dai vocaboli greci

eremìtes e

erèmos, entrati

nell’uso monastico solo attraverso l’uso

latino). Il cenobitismo (dal greco

koinòs bìos, «vita comune») è il genere di vita

religiosa di coloro che vivono insieme, raccolti in un medesimo luogo e

praticando un analogo regime di vita. L’ascetismo solitario può atteggiarsi in

maniera diversa: può essere stanziale o itinerante, può tradursi in solitudine

completa, quella dell’eremita che rifugge da ogni compagnia, o parziale, quella

dell’asceta al quale si affianca un giovane discepolo o un minuscolo

gruppo di seguaci. Il distacco può anche volere essere

il più radicale possibile e tradursi in

xenitèia, cioè nella scelta di un paese nel quale

l’asceta viva da straniero.

La nozione di unità e solitudine originariamente

presente nel termine «monaco» (dal greco

mònos, «solo», ma anche

«uno»; lat.

solus e

unus) ha dato lo spunto per un’interpretazione delle

origini del

monachesimo cristiano e della sua

prima fenomenologia. Il monaco è colui che impronta la sua vita all’unità,

consacrandola interamente al servizio di Dio. E colui che non ha l’anima

«doppia», ma ha come vuole la Bibbia un unico cuore, poiché non si impegna in

più attività. E colui che evita ogni molteplicità e dispersione, poiché tende

secondo una dottrina di origine ellenica, platonica, neoplatonica e largamente

sviluppata nella gnosi a unirsi all’Uno. Dalla ricerca dell’unità deriva il

primo e ineludibile requisito della condizione monastica, cioè il celibato, che,

affrancando da obblighi verso la famiglia, assicura l’amerimnìa, cioè

l’assenza di cure e preoccupazioni quotidiane. Dallo stato celibatario e

dall’amerimnìa che ne è il frutto discendono gli altri

fondamentali caratteri,

l’anachòresis e

l’apotaghè o

apòtaxis, la «rinunzia», cioè la pratica di quelle

forme di vita ascetica che favoriscono la concentrazione e proteggono dalla

dispersione delle forze mentali e spirituali.

I primi teorici

della vita monastica in particolare Basilio, il grande vescovo di Cesarea

autore, accanto alle opere teologiche, anche di fondamentali scritti

monastici, ed Evagrio Pontico, i cui trattati

avrebbero avuto grande influenza prima che egli venisse sconfessato per i suoi

debiti verso il pensiero di Origene indicarono le radici di questa dottrina

nella Sacra Scrittura, nel Vecchio come nel Nuovo Testamento. Con radicale

forzatura Basilio interpreta in senso monastico l’avvertimento rivolto in

Geremia (16,1-4) al

profeta a non prendere moglie né generare figli, perché essi periranno di morte

straziante e non saranno né compianti né sepolti. San Paolo nella

Prima lettera ai Corinzi

(7, 32-33), pur concedendo che ricorrano al matrimonio coloro che non riescano a

vivere in continenza, esalta il celibato, che mantiene

amerìmnoi,

sine sollicitudine,

«liberi da preoccupazioni» per le cose del mondo e solleciti solo delle cose del

Signore. I discepoli di Paolo, coloro che mettendone in pratica gli insegnamenti

seppero vivere in castità, solleciti solo delle cose del Signore, avrebbero così

messo in pratica un ideale ascetico e monastico, compiutamente e ripetutamente

delineato nella Bibbia e congenito dunque alla «essenza del cristianesimo».

Secondo alcuni antichi scrittori cristiani la forma

originaria dell’esperienza monastica è quella cenobitica e nasce con il

cristianesimo stesso. Essi si rifanno al racconto degli

Atti degli Apostoli

(4, 32), secondo il quale i primi cristiani raccoltisi a Gerusalemme, dopo la

morte di Gesù, misero in comune i loro beni e vissero insieme sotto la guida di

san Pietro, realizzando così la prima e perfetta forma di vita monastica.

Nell’Occidente questa dottrina fu sostenuta da san Gerolamo e da sant’Agostino,

ripetutamente e più riccamente da Cassiano. Questi, muovendo da altri passi

degli

Atti (15,1 sgg. :

sulle controversie nate a Gerusalemme e ad Antiochia riguardo alla circoncisione

e sull’allargamento della Chiesa ai Gentili), volle spiegare l’origine delle

varie forme di

monachesimo dei suoi tempi, ben lontane

dall’originaria perfezione apostolica, e sostenne che, quando la fede aveva

preso a declinare e i costumi a decadere, i cristiani più retti e devoti si

erano sottratti al contagio della massa, appartandosi in luoghi solitari,

lontano dalle città, e dando così vita, a imitazione dell’antica comunità

gerosolimitana, al monachesimo cenobita. Da

questo poi, assai più tardi, con l’abate Paolo e con Antonio, sarebbero derivate

una seconda specie di santi, quella degli anacoreti, come fiori e frutti da una

radice fecondissima, ma anche, degenerando, una terza specie di monaci, quella

dei sarabaiti, infedele e malvagia, che volge al male la professione monastica e

rinverdisce la mala pianta di Anania e Safira, recisa al tempo degli Apostoli

dalla severità di Pietro.

L’interpretazione cassianea dell’antica storia

monastica come un susseguirsi di fasi degenerative rispetto al modello

gerosolimitano e di reazioni volte a recuperare quel modello ebbe immensa

fortuna nella

tradizione medievale, costantemente

segnata dalla nostalgia delle origini, e la sua distinzione di tre tipi di

monaci, che già Gerolamo aveva delineato nella celebre lettera 22, a Eustochio,

fu accolta dal Maestro e da Benedetto, nel capitolo iniziale delle loro regole.

I tipi di monaci diventano quattro, due legittimi, anacoreti e cenobiti, due

condannabili e detestabili, girovaghi e sarabaiti. Di fatto i due legislatori

predicano senza riserve il primato dei cenobiti, il «fortissimo genere di quelli

che vivono nella comunità», che si sostengono e si controllano gli uni con gli

altri.

Il genere degli

anacoreti, «che vivono in solitudine nei deserti», è un genere di vita

altissimo, il culmine della ascesi cristiana, ma quasi inattingibile per le

difficoltà che presenta e i rischi a cui espone. Gli altri due generi sono fatti

di monaci indegni, impostori, insofferenti di qualunque disciplina, sempre in

giro a lucrare favori e scroccare elemosine. E lunga e irridente la polemica del

Maestro nei confronti di

gyrovagi e

sarabaitae, cioè di monaci

peregrini; è rapida

ma non meno perentoria la condanna di Benedetto.

Attraverso una complessa evoluzione istituzionale e

ideologica, che da Pacomio conduce a Benedetto, si precisano i modelli della

vita monastica e il loro fondamento normativo: la condanna di ogni forma di

monachesimo

non regolare, l’accettazione teorica del modello eremitico ma la sua reale

rimozione, il primato della vita cenobitica, garantita dalla

stabilitas, cioè

dalla permanenza a vita nel medesimo monastero, e dalla irrevocabilità del voto

monastico. Ma prima che si arrivi a un’osservanza generalizzata e ispirata ad

analoghe norme di condotta le situazioni permangono per secoli estremamente

frazionate e diverse. E sempre, accanto all’istituzione cenobitica o in

opposizione a essa, resteranno forme di ascetismo solitario, spontaneo,

carismatico, a volte riconosciuto e accettato come forma ‘altra’, più spesso

rifiutato e combattuto come eslege, destabilizzante o, addirittura, eretico.

2. L’eremitismo

L’istanza eremitica è una componente perenne del

monachesimo,

in tutte le religioni. Dialetticamente opposta al bisogno della

koinonìa,

della vita trascorsa in una struttura comunitaria dalla quale trarre norme e

sostegno per il perfezionamento spirituale, nasce dal bisogno di sentirsi liberi

e ‘soli’ per realizzare quel perfezionamento. Essa si manifesta tanto più forte

e rifiorente quanto più viene avvertita l’esigenza di reagire contro

l’irrigidirsi dell’esperienza monastica in forme convenzionali o il suo decadere

per la corruzione dei costumi e la perdita dei primitivi ideali. Nella

tradizione cristiana sono innumerevoli i sostenitori dell’una forma contro

l’altra. I fautori della vita cenobitica sottolineano i rischi della solitudine,

gli eccessi dell’orgoglio e del fanatismo ascetico ai quali

essa può condurre; gli altri allertano sulla pigrizia

spirituale e lo smarrimento di ogni ideale tensione che facilmente si originano

dalle troppe comodità e mediocrità della condizione cenobitica. In effetti è

accaduto spesso che le effervescenze carismatiche del monachesimo

trovassero sbocco in iniziative di tipo anacoretico, e che proprio quei monaci

che si sentivano investiti di una speciale missione e perciò bisognosi di

libertà e mobilità lasciassero il convento e scegliessero forme di vita

solitaria.

Nella storia religiosa dell’Europa ci sono stati

momenti nei quali l’inquietudine sociale e l’ansia di rinnovamento spirituale

hanno fatto dell’eremitismo una vera e propria alternativa al cenobitismo. Uno

di essi è rappresentato dai secoli XI-XII, quando alla crisi dell’economia

feudale e al rifiorire di quella cittadina si accompagnò, assieme alle sempre

più pressanti istanze di riforme religiose e di ritorno all’evangelismo

monastico, la crisi della forma cenobitica. L’esistenza di solitari che si sono

allontanati dalla famiglia o dal cenobio, talvolta dal clero secolare, per

vivere nei boschi viene segnalata in tutto l’alto Medioevo. All’inizio del V

secolo nel nascente cenobio di Lérins, come testimonia Eucherio nel suo

Elogio dell'eremo,

abitavano in disparte dalla comunità i solitari che volevano vivere secondo i

costumi degli

Aegyptii

patres. Nel secolo successivo la comunità fondata da Cassiodoro a

Squillace prevedeva nella parte più alta del colle sul quale sorgeva il cenobio

un sito riservato agli eremiti. Nel secolo XI e, più ancora, nel XII, il

fenomeno dilaga. Nelle Fiandre e nella Francia le masse popolari sono infiammate

dalla predicazione degli ‘uomini santi’, che indossano tuniche di pelle, si

nutrono di erbe e di radici, e predicano la fuga dal mondo come unico rimedio

all’oppressione dei poteri politici e alla corruzione di quelli ecclesiastici.

L’Italia ha avuto grandi figure di eremiti, come il

ravennate san Romualdo (m. 1027), il quale, dopo anni passati in convento, a

Ravenna e a Cuxà, sui Pirenei, deluso dell’allentata disciplina cenobitica,

rinunziò alla carica di abate e andò peregrinando per l’Italia centrale, nelle

Marche e in Romagna. O come Bruno, nato a Colonia e per anni maestro nella

scuola di Reims, il quale nel 1084 fondò un eremo destinato a grande sviluppo

nella valle della Chartreuse, vicino Grenoble, e pochi anni dopo, nel 1091, si

ritirò sulle Serre calabresi, nelle estreme propaggini meridionali

dell’Appennino, a cavallo tra Ionio e Tirreno. Anche san Francesco previde per i

suoi confratelli la possibilità di condurre vita eremitica e compilò per loro

una rapida raccolta di norme,

De religiosa habitatione in eremo.

I modelli orientali,

mai dimenticati, esercitano attrazione crescente. Come al tempo degli antichi

eroi del deserto, anche ora gli eremiti più venerati sono quelli nei quali

appaiono più marcate la spiritualità del penitente e le rinunzie dell’asceta.

Più ancora dell’antico, questo nuovo eremitismo è contrassegnato da forme

radicali di deprezzamento delle realtà terrestri, da una visione teocentrica del

mondo che si traduce in escatologismo apocalittico, da un ascetismo spinto fino

alla sordidezza e alla mortificazione umiliante. Tuttavia, assai spesso accade

che questi convintissimi zelatori della vita ascetica e contemplativa si

preoccupino dell’altrui oltre che della propria salvezza, conducano vita di

attivo apostolato soccorrendo i viaggiatori, i poveri, i reclusi, si spostino in

paesi anche lontani per predicare: sarà un eremita, è noto a tutti, a bandire la

prima Crociata.

Per queste ragioni non raramente nell’esperienza

eremitica il momento individuale ha breve durata. Quanto più appare santo e

venerabile, tanto più l’asceta solitario attira devoti e aspiranti, li riunisce

attorno a sé, dà vita a una nuova fondazione monastica, riconduce, cioè, a forme

di vita cenobitica. Fondazioni eremitiche come quelle di Camaldoli e di

Vallombrosa associano forme di eremitismo e cenobitismo e nuovamente, come a

Lérins o a Squillace, prevedono la compresenza di monaci

che dimorano e lavorano insieme e di solitari che vivono in una completa

segregazione, interrotta solo dall’obbligo

di consumare i pasti in comune. Camaldoli, nei pressi di Arezzo, fu installata

da san Romualdo, che fondò o

riformò numerose altre comunità, nelle quali volle che fosse prevalente

su quella cenobitica la struttura eremitica, al punto da stabilire che l’unico

superiore della comunità risiedesse fra gli eremiti, non nel cenobio.

Vallombrosa, nel comune di Reggello presso Firenze, fu fondata dal fiorentino

Giovanni Gualberto (m. 1073), anch’egli pellegrino dopo anni di deludente vita

cenobitica e anch’egli fattosi fondatore di nuove comunità con il progetto di

ritornare alla spiritualità e ai costumi degli antichi solitari.

Una fondazione eremitica che si è tramutata in un vero

e proprio Ordine monastico, quello dei Certosini, e che ha segnato per secoli la

storia del

monachesimo europeo, fu la Chartreuse

fondata da san Bruno, nella quale sia il fondatore sia i suoi successori

cercarono di tutelare le esigenze di solitudine e libertà spirituale proprie

dell’opzione eremitica, pur mantenendo i princìpi fondamentali della

koinonìa cenobitica,

cioè la stabilità del monaco e la sua piena sottomissione all’autorità del

priore. Il monaco certosino dispone di una cella individuale, nella quale resta

chiuso l’intera giornata; in essa legge, prega, medita, e non ne esce neppure ai

pasti, ma solo per l’ufficio divino. Non era soltanto una modificazione delle

strutture abitative del cenobio, volta a realizzare il passaggio dal dormitorio

comune e dal grande refettorio alla celletta

singola, ma una grande riforma del costume monastico, orientata alla riconquista

di una religiosità personale e fondata sul concetto che importanti fossero,

nella via della salvezza, non l’osservanza delle liturgie e la pratica rituale,

ma il colloquio e il contatto spirituale con il divino.

Anche nei secoli successivi, nel XIV e nell’età

rinascimentale, l’eremitismo si mantenne vivace in tutto l’Occidente, dove si

moltiplicarono i piccoli eremi, disseminati nelle foreste, sulle montagne, nelle

isole. Fiorirono numerosi in Spagna, nella Navarra, nella Catalogna a Montserrat,

dove si ritirerà ai tempi della conversione Ignazio di Loyola. Scompariranno,

invece, a partire dal secolo XVI nelle regioni passate al protestantesimo. Ma

anche altrove contro la vocazione eremitica congiureranno le istanze proprie

della società moderna e della civiltà industriale, il razionalismo e il

pragmatismo, il legalismo giuridico, i nuovi assetti del territorio. Senza

dimenticare la sfiducia della stessa Chiesa, che all’eremitismo ha guardato

sempre con sospetto. Fin dall’antichità i concili provinciali intervennero per

limitare e controllare la libertà degli eremiti e, quando non la vietarono, le

opposero cautele e impedimenti vari. Ai monaci non fu permesso di ritirarsi in

un eremo se non dopo avere vissuto per anni nella comunità; il permesso fu in

genere accordato solo ai monaci di provata virtù e di età avanzata («giovane

monaco, vecchio diavolo», recitava un adagio popolare); anche gli eremiti

restavano sotto la giurisdizione dell’abate. Quando l’aspirante alla vita

solitaria era un laico, la legislazione canonica gli imponeva di chiedere

l’autorizzazione al vescovo della diocesi, la quale gli conferiva una sorta di

tutela ecclesiastica. Senza di essa l’eremita restava sottomesso alla

giurisdizione civile, tendente a considerarlo uno sbandato e un asociale. Non

raramente i vescovi si rifiutavano di ammettere eremiti nelle loro diocesi. Più

volte, nei momenti di più vivace efflorescenza, sono intervenuti i papi. Nel

1256 Alessandro VI riunì un gran numero di piccoli gruppi di carattere eremitico

nell’Ordine degli Eremiti di sant’Agostino, che si diffuse in tutta l’Europa ma

andò cancellando rapidamente gli originari caratteri eremitici dei gruppi. Nel

1748 il papa Benedetto XIV dedicava agli eremiti un capitolo del rinnovato

trattato di diritto canonico, riorganizzando sotto il controllo rigoroso

dell’autorità ecclesiastica i gruppi esistenti, ma senza prevedere l’eventualità

di nuove aggregazioni. Il

Corpus canonico del 1917 considera e regolamenta solo

le forme comunitarie della vita religiosa, mentre vi sono ignorati ed esclusi

gli eremiti.

Anche per questo, per anni l’eremitismo è sembrato

definitivamente scomparso dalla scena religiosa dell’Occidente, e solo negli

ultimi tempi, dopo il concilio Vaticano II, ha dato segni di risveglio. I

canonisti gli hanno ridato attenzione, ma il riconoscimento ecclesiastico si è

risolto solo in una particolare forma di esclaustrazione,

ad nutum Sanctae Sedis,

cioè nel permesso, accordato dall’autorità ecclesiastica per un tempo limitato,

di lasciare il cenobio e vivere in segregazione.

3.

Il cenobitismo

Interrotta, come abbiamo visto, da periodi di forti

rinascenze anacoretiche, è costante nella storia del

monachesimo

la tendenza ad accentuare le forme comunitarie a spese degli spazi di libertà

individuale. La compressione dell’individuo dentro il

comportamento regolare è il fondamento della vita

cenobitica. L’asceta è

custos sui

ipsius e per sua vocazione tende a concentrarsi sulla sua

personale salvezza, ma accetta l’onere della vita in comune per evitare pericoli

e rigori che la solitudine può causargli in misura superiore alle sue forze. In

ogni religione i legislatori più saggi sono stati quelli che hanno curato

l’equilibrio delle due esigenze; l’eccesso patologico si è avuto con le

legislazioni che hanno preteso di immischiarsi nei più minuti dettagli della

condizione monastica e hanno condotto alla sclerosi conformista. Il

monachesimo buddista e quello cristiano hanno corso

spesso questo rischio, il secondo più del primo. Soprattutto nel Tibet, ma

ovunque si sia ‘clericalizzato’, il buddismo ha elaborato regole minuziose per i

suoi monaci, impigliandosi specialmente nella difficoltà di trovare l’equilibrio

fra la tendenza speculativa e quella pratica. Questa difficoltà è stata forte

anche nei monasteri cristiani, particolarmente quando, nel periodo della

Scolastica, i religiosi si accostarono in gran numero alla pratica delle scienze

e delle arti; ma in essi gli eccessi hanno riguardato soprattutto l’esercizio di

un’autorità soffocante, che tendeva a privare il monaco di ogni margine di

autonomia.

Sogliono essere considerati tre gli elementi generali e

immancabili che caratterizzano la condizione cenobitica: il monastero, nel quale

la comunità abbia residenza stabile, la regola, che ne costituisce la legge,

l’abate che la governa e ammaestra. Non sempre, tuttavia, questi tre elementi

sono compresenti con la medesima efficacia e interagiscono allo stesso modo.

Essi appaiono saldamente costituiti nel primo esperimento storicamente certo,

quello di Pacomio (m. 347), il quale diede alle sue fondazioni, a Tabennesi

nell’Alto Egitto, una struttura rigorosa, che spesso è stata definita ‘militare’

e ritenuta proveniente dal suo passato di soldato. I suoi monasteri accoglievano

un gran numero di persone, divise in gruppi di trenta o quaranta a seconda dei

mestieri praticati (giardinieri, panettieri, cestai, ecc.). I manufatti prodotti

servivano in parte all’uso interno, in parte venivano venduti lungo il Nilo,

fino ad Alessandria. I monasteri erano raggruppati in strutture non

dissimili da un vero e proprio villaggio, e in ciascuno all’organizzazione del

lavoro e alla preghiera in comune sovrintendeva un superiore. Tutti erano

sottoposti all’autorità di un superiore generale (il primo fu Pacomio), che

visitava con frequenza i monasteri e ne riceveva i capi una volta l’anno, in

agosto, per averne il rendiconto.

Una gerarchia meno articolata e una disciplina meno

rigorosa erano invece previste da Basilio (m. 379), ritiratosi per anni in un

monastero fondato in una sua proprietà, ad Annesi sul Ponto, e poi diventato

vescovo di Cesarea. Dopo averne preso conoscenza diretta nel corso dei suoi

viaggi in Egitto, egli non risparmiò le sue critiche al modello pacomiano, del

quale rifiutò l’autoritarismo che improntava i rapporti fra l’abate e i suoi

monaci e il ruolo prioritario assegnato al lavoro a scapito della vita

contemplativa. Il monastero da lui disegnato ha dimensioni ridotte, si ispira

più alla immagine della famiglia che a quella dell’opificio, l’organizzazione

della comunità è fondata sul principio della fratellanza e del mutuo soccorso

tra fratelli, il superiore è padre e direttore delle coscienze e tempera la sua

autorità consultandosi con i fratelli.

Ancora meno perentori appaiono i requisiti ‘pacomiani’

nel primo cenobitismo occidentale, anche se esso guardò sempre ai modelli

orientali e, in particolare, a Pacomio. In realtà, dai suoi primi protagonisti

quella dei monaci non fu concepita come una condizione particolare e sottoposta

a norme specifiche, né gli uni si distinsero dagli altri in virtù di una

‘regola’ diversa. Il termine stesso,

regula, soltanto tardi, lungo il VI secolo, acquistò

il significato tecnico con il quale venne da allora riferito alle realtà

monastiche, cioè di un codice legislativo scritto. Costantemente, nella prima

letteratura monastica in lingua latina, sembra di avvertire una pronunciata

riluttanza ad accettare l’idea del legislatore dal quale attendere norme e

precetti, e una più diffusa tendenza a esigere da lui garanzie soprannaturali.

Secondo san Gerolamo, Pacomio e i suoi discepoli legiferarono «secondo

l’insegnamento di Dio e dell’angelo che Dio aveva loro mandato»; nel prologo

della

Regola dei

quattro Padri i legislatori invocano lo Spirito Santo perché li

ispiri mentre si apprestano a redigere l’ordinamento della comunità, e più

volte, nel corso della stesura, invocano l’assistenza di Dio e si presentano

come interpreti della sua ispirazione. Il lerinese Eucherio insegna che

nell’eremo non operano le leggi dell’uomo, ma quelle eterne di Dio, e che sono i

carismi concessi al luogo stesso dell’asceterio ad assicurare al monaco la

santità, mentre ogni norma conformata alle leggi umane nuoce al realizzarsi

dell’uomo interiore.

Norma suprema del monaco, unica e vera ‘regola’ della

sua vita è la Sacra Scrittura. Secondo il racconto del suo biografo, Agostino,

nel costituire il monastero di Ippona, non gli assegnò altra regola che quella

degli apostoli e quando, più tardi,

lo

abbandonò per ricoprire la dignità vescovile, concepì la raccolta di

precetti lasciata ai suoi monaci non come una legge ma come un

libellus,

nel quale essi, leggendolo, potessero guardare se stessi come in uno specchio:

uno specchio nel quale, immancabilmente e continuamente, si rifrange la parola

divina.

La Bibbia e la tradizione: sono queste le due fonti

alle quali il monaco deve attingere i modelli supremi della sua condotta. Nel

capitolo finale Benedetto si chiede «quale pagina o parola di autorità divina

del Vecchio e Nuovo Testamento sia la norma più retta per la vita dell’uomo,

rectissima norma vitae humanae»,

e rinvia coloro che vogliono pervenire alla perfezione della vita monastica agli

autori passati, a Cassiano, a Basilio, alle

Vite dei Padri,

mentre definisce il suo testo una «regola minima, scritta per i principianti».

Dopo di lui, un ignoto legislatore italiano, autore di una così detta

Regola di Paolo e Stefano,

ribadisce che non la sua regola, ma gli esempi degli antichi Padri offrono il

vero e pieno insegnamento della perfetta disciplina monastica.

Tuttavia l’istituto monastico si è andato trasformando.

Dopo Agostino e le

Regulae Sanctorum Patrum lo strumento legislativo è

cresciuto, si è perfezionato, si è imposto. Ai monaci i veri monaci, cioè i

cenobiti non si prescrive soltanto, come nella

Regola dei quattro Padri,

che vivano concordi nella medesima dimora, ubbidienti alle disposizioni e ai

consigli di un superiore, ma si impone una duplice autorità, della regola e

dell’abate, prima di quella, poi di questo. Il cenobita è detto nel primo

capitolo della regola del Maestro e di quella di Benedetto è colui che vive nel

monastero e «milita sotto la regola e sotto l’abate»,

sub regula vel abbate.

Né la sua dimora può essere temporanea e variare a suo piacimento. Il principio

della stabilità diventa ora ineludibile. Anche Gerolamo, Rufino, Cassiano, che

pure erano stati essi stessi, in taluni periodi della loro esistenza,

peregrini, lo

avevano propugnato fermamente. Cassiano indicava tra le pratiche esemplari dei

maestri egiziani la perseveranza dei vecchi asceti, stabili nei loro monasteri

fino a quando gli anni li rendevano curvi,

usque ad incurvam sene et am, ammirevoli per avere

saputo resistere per lunghi anni al disgusto generato dalla monotona permanenza

nella chiusa angustia del convento. La

Regola dei quattro Padri consentiva di ricevere i

monaci provenienti da un altro monastero solo se avessero avuto dal proprio

abate il permesso scritto di trasferirsi, e stabiliva che nel nuovo cenobio essi

fossero considerati ultimi per anzianità e non contassero nulla gli anni passati

nel vecchio.

Con l’azione normalizzatrice delle regole e il loro

precisarsi e arricchirsi cresceva di pari passo l’autorità dell’abate e si

rinsaldavano i suoi strumenti di governo. Nelle antiche comunità, spesso sorte

per l’iniziativa di un singolo, attorno al quale si raccoglieva un primo nucleo

di discepoli e ammiratori, erano l’esempio e le virtù del fondatore a reggere il

cenobio, non la norma scritta. L’immagine del superiore come padre illuminato e

misericordioso sopravviverà nella tradizione agiografica e, in qualche misura,

anche nelle regole, le quali avranno tutte, più o meno lungo e puntuale, un

capitolo

sul direttorio abbaziale, che disegnerà

il ritratto del buon abate attribuendogli le qualità tradizionali. Ma le più

antiche stenteranno ad assegnargli un potere ben definito e i necessari

strumenti autoritativi. Per Basilio il superiore cura i fratelli come un padre o

un medico o «come una nutrice i suoi piccoli»; nella tradizione agostiniana il

superiore è un padre al quale si deve obbedienza e rispetto e al quale spetta

correggere gli erranti, ma più con la carità, con l’esempio, con la pazienza e

la parola consolatrice che con l’imposizione.

Nel Maestro e in Benedetto la figura e il ruolo

dell’abate trovano una dimensione nuova. Custode della regola e responsabile

della sua costante applicazione, l’abate adempie al suo compito nel monastero

come delegato e rappresentante di Cristo; egli ascolta il consiglio dei

fratelli, ma in definitiva la sua decisione è sovrana, il suo potere si dispiega

con nuova efficacia, sostenuto da una normativa penale diventata ricca e sicura.

E anche severa. Senza la durezza inflessibile della regola di Colombano, che

ricorre continuamente alla

vindicta corporalis, il Maestro e Benedetto

affrontano con cura il tema delle misure punitive e recuperano l’antica severità

egiziana, con i suoi due principali strumenti repressivi, l’esclusione e le

percosse. Importato nel cenobio dalla scuola di retorica e dal servizio

militare, l’uso della ferula viene legittimato con il ricorso alla Scrittura

(viene citato il versetto di

Proverbi 19,29: «Lo stolto non si corregge con le

parole») e imposto all’abate come uno strumento inevitabile. Sferza e bastone

nella prassi dovettero essere impiegati senza risparmio, se la tradizione

iconografica ha amato rappresentare l’abate benedettino, e lo stesso Benedetto,

con la sferza tra le mani. Senza dubbio non mancarono periodi ed emergenze in

cui l’abate vide

il

suo potere diminuito o condizionato. Nella stessa regola benedettina si

avvertono situazioni nuove di tensione e si intravedono stati di necessità che

la

Regula Magistri

ignora; l’accresciuta attenzione per i rapporti all’interno della comunità

appare dovuta non solo allo spirito pragmatico del legislatore, ma anche a una

condizione generale di più allentata pressione gerarchica. Ma l’abate concepito

da Benedetto, responsabile di fronte a Dio del progresso spirituale dei suoi

monaci e perciò da Dio stesso delegato, misericordioso con i fratelli, ma unico

a distribuire con volontà sovrana compiti e incombenze, unico a premiare e

castigare, ad accogliere e rifiutare, governerà per secoli i monasteri europei.

Anche nei rapporti con la Chiesa il distacco dalla

quale era tra le ragioni fondanti del

monachesimo

l’autorità dell’abate ebbe vicende alterne. Le regole antiche mantengono,

espresso con varia fermezza, il rifiuto del clero e della sua ingerenza nella

vita del cenobio. Nel primo monachesimo

occidentale è frequente il caso di monaci elevati all’episcopato (nel monastero

martiniano di Tours, nei monasteri di Agostino, a Lérins); è raro il caso

opposto, di chierici che si fanno monaci, poiché i cenobi riluttano ad aprirsi

al prete, anche quando la celebrazione dell’eucarestia stabilizza la necessità

di farvi ricorso. La

Regola dei

quattro Padri impone di ricevere i preti con grande rispetto, come

si conviene a chi amministra i servizi dell’altare, ma non consente che un

chierico abiti nel monastero, a meno che voglia mondarsi, con la medicina

dell’umiltà, di una grave colpa. La stessa preclusione troviamo nel Maestro, che

ammette i sacerdoti solo come forestieri,

peregrinorum loco, e li esclude dal governo del

cenobio. Benedetto ammette che i chierici che lo desiderino entrino a far parte

della comunità, ma il suo atteggiamento è forse ancora più difensivo di quello

del Maestro. I preti avranno un posto speciale soltanto nelle cerimonie

liturgiche, per il resto avranno il posto che compete a essi per anzianità e

saranno assoggettati in tutto alle norme della regola e all’autorità dell’abate.

Il tema dei rapporti

tra monaci e chierici si affaccia in alcuni documenti pontifici, ma senza che

venga affrontata la questione giurisdizionale: in nessuno di essi si legge una

sola espressione che riconosca ai vescovi la facoltà di intervenire nella vita

dei monasteri. Neanche in Africa, dove Agostino ha inaugurato una tradizione di

stretta dipendenza delle comunità cenobitiche dalla gerarchia, troviamo

teorizzata o applicata una coerente linea giuridica e istituzionale; qui come

altrove i rapporti tra i vescovi e i monasteri restano legati al

pactum iniziale e

all’origine del monastero e affidati all’iniziativa del vescovo, alla

remissività dell’abate, al peso inerte della tradizione. Negli atti sinodali le

questioni concernenti monaci e anacoreti non trovarono posto frequente. Fu un

concilio tenuto ad Arles intorno alla metà del V secolo ad affrontare, primo tra

i concili gallici, questioni monastiche e a prospettare il problema dei rapporti

tra la Chiesa e i cenobi, dell’autonomia di questi rispetto a quella. Il

deliberato conclusivo del concilio risolveva il problema giurisdizionale

distinguendo con precisione le prerogative del vescovo e quelle dell’abate.

Riservava al primo il diritto di ordinare chierici e ministri dell’altare, di

inviare la cresima e confermare i neofiti; vietava al monastero di ammettere

preti e stabilire le loro funzioni senza l’assenso del vescovo. Per contro, il

governo della comunità monastica, definita

congregano laica, restava affidato unicamente

all’abate, al vescovo si negava la facoltà di rivendicare alcunché che

appartenesse al monastero o di attrarre nelle file del clero alcuno dei monaci

se non fosse stato l’abate stesso a farne richiesta. I concili successivi non

aggiungono molto in fatto di rapporti tra le autorità ecclesiastiche e i

monasteri, ma gli spazi dell’autonomia monastica si riducono progressivamente.

In un concilio svoltosi in una data imprecisabile, tra il 481 e il 491, si

confermerà il diritto dell’abate di accordare ai monaci il permesso di vivere

fuori del cenobio, in celle separate, senza richiedere l’autorizzazione del

vescovo. Il divieto per il vescovo di ordinare prete un monaco senza il consenso

dell’abate sarà sancito ancora nel concilio di Agde, nel 506. Ma nello stesso

concilio è previsto che le nuove fondazioni monastiche siano autorizzate dal

vescovo e che i monaci

peregrini

siano forniti di lettere commendatizie rilasciate dal vescovo. Il concilio di

Orleans del 511 rafforza ulteriormente l’autorità dei vescovi e il loro

controllo

sui monasteri e i loro abati, i quali si dichiara definitivamente e

ufficialmente sono sottoposti all’autorità episcopale,

in

episcoporum potestate consistunt.

4. Le classi sociali

Se le due forme principali della condizione monastica

sono quelle che discendono dall’alternativa fra eremo e cenobio, un’importanza

enorme nella storia del cenobitismo, dei suoi costumi, delle sue ‘forme’, hanno

avuto le distinzioni sociali, il

loro riprodursi all’interno del cenobio, il loro ruolo

nei rapporti degli istituti monastici coll’esterno, con gli altri istituti della

società. Nell’immaginario collettivo la figura del monaco è solitamente

associata alla povertà e all’umiltà. Ma in tutte le latitudini il

monachesimo ha storie di ricchezza e di potenza. Più

che mai il monachesimo cristiano. Di esso si è

fatto spesso, alle origini, un movimento rurale di poveri e rozzi contadini. Ma

a dissuaderci da una tale convinzione basterebbe forse considerare una legge

romana di età imperiale, conservata nel

Codice

Teodosiano (XII 1, 63), la quale ingiungeva che ritornassero ai

doveri curiali o rinunciassero ai loro beni quegli appartenenti alle

élites municipali

che avessero lasciato le municipalità per entrare nei monasteri. Il decreto fu

emanato nel 370, una data troppo alta perché si possa pensare che le preoccupazioni

del governo imperiale riguardassero l’Occidente, dove

il richiamo monastico cominciava appena a farsi sentire. Nell’Oriente, invece,

che a quella data registrava già molte e popolose comunità monastiche, la legge

indica che in quelle comunità le classi possidenti avevano parte considerevole.

Anche riguardo al contesto più spesso portato ad

esempio, quello copto dell’Egitto tardoantico, gli studi più recenti tendono a

rivedere l’immagine tradizionale, che ne faceva protagonisti i contadini più

poveri, i

fellahin, e a

rivalutare il ruolo che vi ebbero le classi agiate e l’entità della loro

presenza. Di non pochi tra i personaggi di cui ci è stata tramandata notizia

sappiamo che provenivano da famiglie di ricca condizione: a cominciare dallo

stesso «Padre dei monaci», l’eremita Antonio, il quale, al momento di

abbandonare il secolo, si trovò a dovere liquidare il suo patrimonio,

lasciandone una parte alla sorella e dividendo il resto ai poveri. E significativo

che siano stati gli ambienti monastici a fornire sempre più spesso i vescovi

delle diocesi egiziane. Anche assai presto. Dalle comunità pacomiane provengono

i vescovi Philn e Muis, il primo chiamato alla cattedra vescovile di Tebe nel

339, il secondo, vescovo di Latopolis nel 347, come attesta una lettera di

Atanasio. E se i vescovi non potevano non essere forniti di un notevole grado di

cultura e quindi non appartenere alla classe dei colti e dei ricchi, anche tra i

monaci l’alfabetizzazione era meno rara di quanto si ritiene, mentre appartiene

alla letteratura fortemente ideologizzata e agiografica il modello del santo

illetterato, ostile alla cultura profana. La costruzione delle laure, strutture

semianacoretiche nelle quali non di rado i modelli abitativi e gli stili di vita

riflettevano quelli delle classi agiate, impegnava somme considerevoli di

denaro. Le comunità pacomiane, che si è soliti catalogare come insediamenti

tipici del deserto, talvolta erano vicine alla città, nel suburbio o addirittura

dentro (come ad Alessandria), e con la città intrattenevano rapporti economici

continui, gestiti è ovvio supporre da persone esperte e acculturate. Né, infine,

si può trascurare il fatto che le istanze ascetiche presenti alle origini del

monachesimo erano troppo complesse e

culturalmente persino elitarie per consentirci di attribuirle alle classi

sociali più basse e incolte.

Ancora più considerevole fu il concorso delle classi

medioalte nell’Occidente. A famiglie agiate appartenevano personaggi come san

Gerolamo, venuto a studiare a Roma dalla provincia dalmata presso maestri

insigni e costosi, e come Bonoso, Rufino ed Eliodoro, che gli furono compagni

prima negli studi, poi nelle iniziali esperienze di vita monastica. Grandi

casate romane diedero ospitalità ad Atanasio, esule con altri preti e

probabilmente anche con monaci intorno al 340, e ne ascoltarono la predicazione

ascetica. Più tardi, dopo il 380, sotto il pontificato di Damaso, l’aristocrazia

romana, specialmente quella femminile, si lasciò conquistare dagli infiammati

discorsi di Gerolamo; ricche vedove e nobili vergini dedite all’ascesi compaiono

con frequenza negli epistolari di Ambrogio, Paolino di Nola, Sulpicio Severo,

Gerolamo, Pelagio, Agostino, o ancora nel VI secolo, nelle lettere di Fulgenzio.

Un episodio di clamorosa risonanza fu la velazione della giovane Demetriade,

accompagnata dal plauso e dai consigli dei tre più ascoltati maestri del tempo,

Agostino, Gerolamo e Pelagio.

Questi casi ebbero grande rilevanza nella società del

tempo e giunsero a costituire una vera e propria questione sociale, perché

queste appartenenti alle famiglie più illustri dell’Impero, gli Anici, gli

Aradii, i Pammachii, ora davano scandalo, lasciavano le famiglie, si ritiravano

a vivere da sole o in piccoli gruppi e scandalo maggiore di ogni altro rompevano

l’asse patrimoniale vendendo o alienando le loro ricchezze a favore dei poveri.

Volgendo a forme nuove di patronato l’antico evergetismo romano, esse

assicurarono sviluppo e strutture originali al

monachesimo

femminile. Furono le grandi risorse patrimoniali e l’impegno personale delle sue

nobili e ricche amiche a consentire a Gerolamo, trasferitosi in Palestina, a

Betlem, dopo il 385, di dare vita a più monasteri. Terasia, la moglie di Paolino

di Nola, accompagnò il marito nel ritiro ascetico e contribuì con parte del suo

patrimonio alla costruzione di Cimitile; Melania la Vecchia seguì Rufino in

Egitto, si schierò con lui contro Gerolamo nell’aspra controversia su Origene,

fondò un monastero femminile a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, sovvenzionò

gli asceteri nascenti nelle isolette del

Mediterraneo, fu tra i fautori di Pelagio nello scontro con Agostino.

Nell’Italia di Teoderico l’africano Fulgenzio ebbe tra i suoi interlocutori

vergini consacrate di alta nobiltà, come Proba,

forse figlia di Quinto Aurelio Simmaco e perciò imparentata con Cassiodoro e

Boezio.

La

sorella di Cesario fu badessa di un monastero ad Arles e a lei Cesario

indirizzò la sua

Regula virginum. In

quegli anni Rusticola, protagonista di una delle più celebrate

Vite merovingie, fu

badessa per più di mezzo secolo (574-632) del più noto monastero femminile di

Poitiers; a Poitiers fu relegata Radegonda, regina ripudiata e personaggio

tragico nell’epoca sanguigna e turbinosa dei primi re

franchi (di lei diremo ancora in seguito).

Non sembra, dunque, eccessivo ritenere che l’ascetismo

femminile occidentale sia stato

in

misura considerevole un fenomeno

aristocratico. Probabilmente distinzioni e gerarchie sociali presero a definirsi

all’interno delle comunità fin dai primi tempi. Nel popoloso monastero femminile

fondato a Betlem da Paola, la più devota e munifica delle amiche di Gerolamo,

«le numerose fanciulle, sia nobili che di media e infima estrazione, furono

divise in tre gruppi». Rispettandone la provenienza sociale? E’

probabile. Non lo attesta con tutta evidenza il passo dell’elogio funebre

scritto da Gerolamo in memoria dell’amica nel 404. Ne emerge, tuttavia, il

rilievo dato al ceto d’origine, la distinzione che esso continuava a segnare

all’interno della comunità, nonostante il continuo riconoscimento tributato

all’umiltà della nobile defunta e delle sue compagne. Siamo ai primi, lontani

segni di un processo che sarebbe sfociato nell’esclusivismo nobiliare e nelle

strutture selettive e discriminanti impostesi per secoli, nei conventi femminili

ancora più vistosamente che in quelli maschili. Nei monasteri dell’America

spagnola venivano normalmente a costituirsi tre classi, poiché le figlie degli

hidalgos

destinate alla monacazione entravano in convento accompagnate da

una conversa, bianca, e da una schiava, negra o indiana, che restavano al loro

servizio e dovevano a esse obbedienza assoluta.

In alcuni Ordini per ogni monaca di ceto superiore erano previste una cucina

privata e una

hermana de obediencia,

una «suora di servizio» che la gestiva.

Considerevoli presenze di elementi aristocratici si

registrano con frequenza anche nelle iniziative maschili e nelle prime

fondazioni di comunità monastiche. In una lettera del 397 Gerolamo attesta che a

Roma erano numerosi i monaci «colti, ricchi e nobili». Gli asceti occidentali

che Palladio incontra pellegrini in Oriente e dei quali ci dà notizia nella sua

Storia

Lausiaca sono patrizi di casato illustre e di opulente fortune.

Nell’Africa latina, nel monastero di Ippona Agostino attira elementi delle

classi elevate e della burocrazia imperiale, molti dei quali finiscono vescovi

delle principali città della Numidia. Tra gli spagnoli al seguito

dell’imperatore Teodosio vi sono funzionari di attiva fede cristiana, che poi

ritroviamo legati a iniziative ascetiche sia orientali che occidentali.

L’episodio più clamoroso di ogni altro fu quello di

Paolino, ricchissimo senatore dell’Aquitania, che al culmine di una rapida

carriera (consul

suffectus e governatore della Campania a meno di trent’anni),

intorno al 390, si spogliò di gran parte dei suoi beni, si dedicò

con la moglie alla vita ascetica e, ritiratosi a Nola, nel 395, in uno dei suoi

possedimenti, vi fondò una comunità monastica. Il suo esempio fu seguito da

altri nobili aquitani, i cui nomi compaiono nelle sue lettere e in quelle di

Sulpicio Severo, un tolosano di grande famiglia, che in quegli stessi anni si

ritrasse a vita solitaria con la suocera Bassula e con un gruppo di pii amici in

una sua villa a Primuliacum, nella Narbonese Prima. Sulpicio fu il biografo di

Martino, vescovo di Tours e fondatore, dopo un primo esperimento a Ligugé, di un

monastero a Marmoutier, dove molti monaci erano nobili e parecchi tra loro

diventarono vescovi: «Quale città o chiesa scrive Sulpicio nella

Vita di san Martino

poteva non desiderare di avere un vescovo proveniente dal monastero di

Martino?».

Sotto questo aspetto la comunità della quale è

attestato con maggiore sicurezza e continuità il carattere aristocratico è

quella fondata nei primi anni del V secolo a Lérins, un isolotto sulla Costa

Azzurra tra Cannes e Antibes, da Onorato, poi vescovo di Arles, e rapidamente

popolata da personaggi di alta estrazione sociale. Si trattava, probabilmente e

almeno in parte, di funzionari della corte di Treviri e ricchi possidenti, in

fuga davanti ai Germani invasori dopo la rottura

del confine renano nel 406. Dall’asceterio

lerinese uscirono alcuni tra gli scrittori più rappresentativi del V secolo e

molti tra i vescovi più prestigiosi e attivi di quel secolo e del successivo,

chiamati a dirigere le diocesi della Gallia centro-meridionale:

une pépinière

d’évèques, come scrissero i benedettini dell’Histoire de la France.

Non restano elementi sufficienti per ricostruire di

volta in volta se e quanto le differenze sociali abbiano operato all’interno

delle antiche comunità monastiche. Sembra certo che anche nel chiostro gli

elementi di più elevata condizione finissero per assumere posizioni di

preminenza, non solo per il ruolo che la gerarchia sociale dell’epoca assicurava

al loro rango, ma anche perché il livello di cultura, la rete dei rapporti

sociali, le competenze amministrative, la consuetudine con le funzioni direttive

li destinava naturalmente all’organizzazione e alla guida del cenobio. E’

da ritenere che proprio la presenza di profughi di alta estrazione sociale, e

perciò di cultura superiore, di collaudata esperienza politica e amministrativa,

abbia avuto grande importanza sull’assetto della nascente comunità di Lérins,

sulla scelta dei modelli di vita e sull’elaborazione dei temi culturali. Anche

per queste ragioni Lérins, Marsiglia e le loro filiazioni maturarono caratteri

che le differenziarono profondamente da altri centri monastici della Gallia e di

altre regioni e promossero un tipo di ascetismo meglio organizzato, più colto,

meno aperto al folklore del miracoloso e del meraviglioso.

5.

I monasteri dei nobili

La figura dell’abate legato all’aristocrazia feudale e

alla corte, detentore di un formidabile potere economico e politico, appartiene

alle età successive, ma anche nei primi secoli le fondazioni nobiliari sono

frequenti. In Italia, alla fine del V secolo Eugippio e i suoi monaci

trasferirono dal Norico le spoglie di san Severino e si stabilirono nel

Castellum Lucullanum,

l’antica villa di Lucullo, sul promontorio di Miseno, che probabilmente ospitava

una comunità monastica quando vi era stato relegato Romolo Augustolo, ultimo

imperatore dell’Occidente. Dopo il 530 il patrizio Liberio, potente ministro dei

re goti, costituì un monastero ad Alatri; il generale bizantino Belisario fondò

e dotò un convento presso Orta, sulla via Flaminia. Tra il 556 e il 560 nacque a

Squillace, in Calabria, il

Vivarium a opera di Cassiodoro, il ricco e senatorio

ex ministro di Teoderico. Esso ospitò un attivo

scriptorium e una

cospicua biblioteca, si servì dell’opera di letterati, abili copisti, traduttori

dal greco, e se non fu il rifugio di nobili esuli ravennati o romani, come

talvolta si è preteso, fu verosimilmente un punto di raccolta e di riferimento

di profughi di vario tipo, di uomini stanchi del secolo, soverchiati dalle

difficoltà della società, minacciati dall’insicurezza dei tempi, attratti, come

da un rifugio di pace, da questo monastero fondato e sovvenzionato da un

patrizio di grande censo, aperto agli studi e al lavoro intellettuale.

Nei secoli successivi, specialmente la nuova nobiltà

formatasi nelle file dei Germani invasori, come tese a costituire rapporti di

potere con la gerarchia ecclesiastica, così non rinunciò a collocare suoi membri

in quella monastica, a fondare monasteri, dotarli e dirigerli. Ne derivarono

forme conventuali nuove: persino monasteri privati, di famiglia, appartenenti a

una casata, che li aveva costituiti su una terra di proprietà, esercitava su di

essi la sua protezione (tuitio,

commendatio), provvedeva al loro sostentamento e nel

contempo ne controllava l’amministrazione, e naturalmente riservava la direzione

e le cariche ai membri della

familia. Accanto ai monasteri di origine nobile, vi

furono «monasteri di nobili», nei quali cioè una parte dei monaci venivano

reclutati tra i nobili. Spesso si trattava di fanciulli, tra

i 5 e i 7 anni, «oblati», cioè offerti, per escluderli dalla successione

ereditaria ed evitare così il frazionamento del patrimonio familiare, o perché

bastardi, o ancora perché malati o deformi e perciò ritenuti inadatti a

ricoprire degnamente il loro posto nella società.

L’esclusivismo nobiliare imperò a lungo, per secoli e

quasi ovunque, a volte assumendo caratteri estremamente vistosi e generando

discriminazioni assolutamente incompatibili con le idealità monastiche. Tra i

conventi femminili era frequente la distinzione in case riservate alle nobili,

autonome e tutelate da vari privilegi, e case per le giovani di famiglia

borghese o plebea, sottomesse alla tutela ecclesiastica. Persino nella medesima

città, come a Brescia nel XII secolo, dove l’abbazia di Santa Giulia assumeva

solo le postulanti di condizione nobile, mentre quella dei Santi Cosma e

Damiano, soggetta al vescovo, riceveva tutte le altre. E famosa la pagina de

Le coté de Guermantes,

terzo volume della

Recherche

di Proust, nella quale la marchesa di Villeparisis sostiene che neanche le

figlie del re di Francia avevano ormai, da quando Enrico II ed Enrico IV avevano

contratto matrimonio con donne della famiglia dei Medici, i quarti di nobiltà

richiesti per essere accolte nei monasteri dei quali erano state badesse le

antiche prozie dei Guermantes.

Nelle grandi abbazie la differenziazione sociale fu

consuetudine perentoria e il ruolo privilegiato della nobiltà regolarmente

riconosciuto. Né alcune di esse, tra le più grandi e celebri della cristianità

medievale, sarebbero nate senza il concorso dei potenti signori feudali. Come

l’abbazia di Cluny, dalla quale si avviò un moto riformatore che coinvolse tutta

l’Europa e predicò il ritorno agli ideali del

monachesimo

primitivo, alla povertà, all’antica regola. Nell’atto di fondazione (nel 909 o

910) il munifico donatore stabilisce che nell’erigendo monastero dei santi

apostoli Pietro e Paolo vengano chiamati «i poveri di Cristo» perché vivano

secondo la regola di san Benedetto, nell’umiltà e nella preghiera, e dichiara

che il monastero e tutti i suoi beni saranno governati dall’abate, in assoluta

indipendenza dal potere secolare: «non soggetti al giogo nostro né dei nostri

parenti né di qualunque potestà terrena». Il secondo dei suoi abati, Oddone

(927-942) scriverà pagine di fuoco contro i privilegi del sangue, contro la

«pazzia» della nobiltà che opprime i poveri, e lotterà, fino a schiantarli,

contro gli appannaggi dell’antica abbazia di Fleury, protetta dal re di Francia.

Ma Oddone, come taluni dei suoi successori, era di famiglia comitale; il

fondatore, Guglielmo, era un potentissimo signore, duca di Aquitania e conte di

Macôn, titolare di immensi domìni, dalla Spagna

alla Borgogna; la

villa da lui donata era una proprietà fondiaria di

tipo carolingio, con la parte

dominica, riservata al signore e alla sua corte, e la

cappella, destinata all’adempimento degli obblighi religiosi della

familia; era

organizzata in mansi gestiti da servi e contadini tenuti alla più assoluta

obbedienza e a cedere una parte del raccolto; garanti della sussistenza e della

sicurezza dell’abbazia furono le più illustri famiglie della Provenza e della

Borgogna. Nel secolo XII la benedettina tedesca Ildegarda di Bingen, badessa

severa nel mantenere nella propria comunità le differenze sociali e autrice di

scritti oggi celebratissimi, avrebbe sostenuto che erano gli angeli e la loro

gerarchia a indicare il modello del cenobio e della diversità in esso

necessaria, e che il rispetto della diversità si traduceva per le sue monache

nell’esercizio congiunto di umiltà e carità.

I pericoli di

secolarizzazione di tali procedure e lo snaturamento delle finalità religiose

che esse comportavano furono sempre presenti ai legislatori. La regola

benedettina sottolinea che nel monastero tutti sono eguali, sia schiavi che

liberi, tutti soldati del Signore, allo stesso modo (cap. 2,20); e sempre,

quando più vivi si faranno i moti riformatori, ci si appellerà allo spirito

egualitario di Benedetto. Coi nuovi Ordini e le

riforme, dal secolo XII in poi, l’opposizione diventò più viva e a volte si

tradusse in veri e propri movimenti contestativi. Furono contestati

l’autoritarismo naturalmente connaturato al privilegio nobiliare, l’automatica

attribuzione del superiorato ai nobili, e tutti gli inconvenienti della

discriminazione nel concreto della prassi conventuale, ma anche il principio che

legava in permanenza la struttura religiosa allo stato sociale. Si diffuse

anche, e fu per secoli continuamente rifiorente, una letteratura che dissertava

sulla vera nobiltà, quella dell’animo e delle virtù, non del sangue.

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

20 giugno 2015

a cura

di

Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net